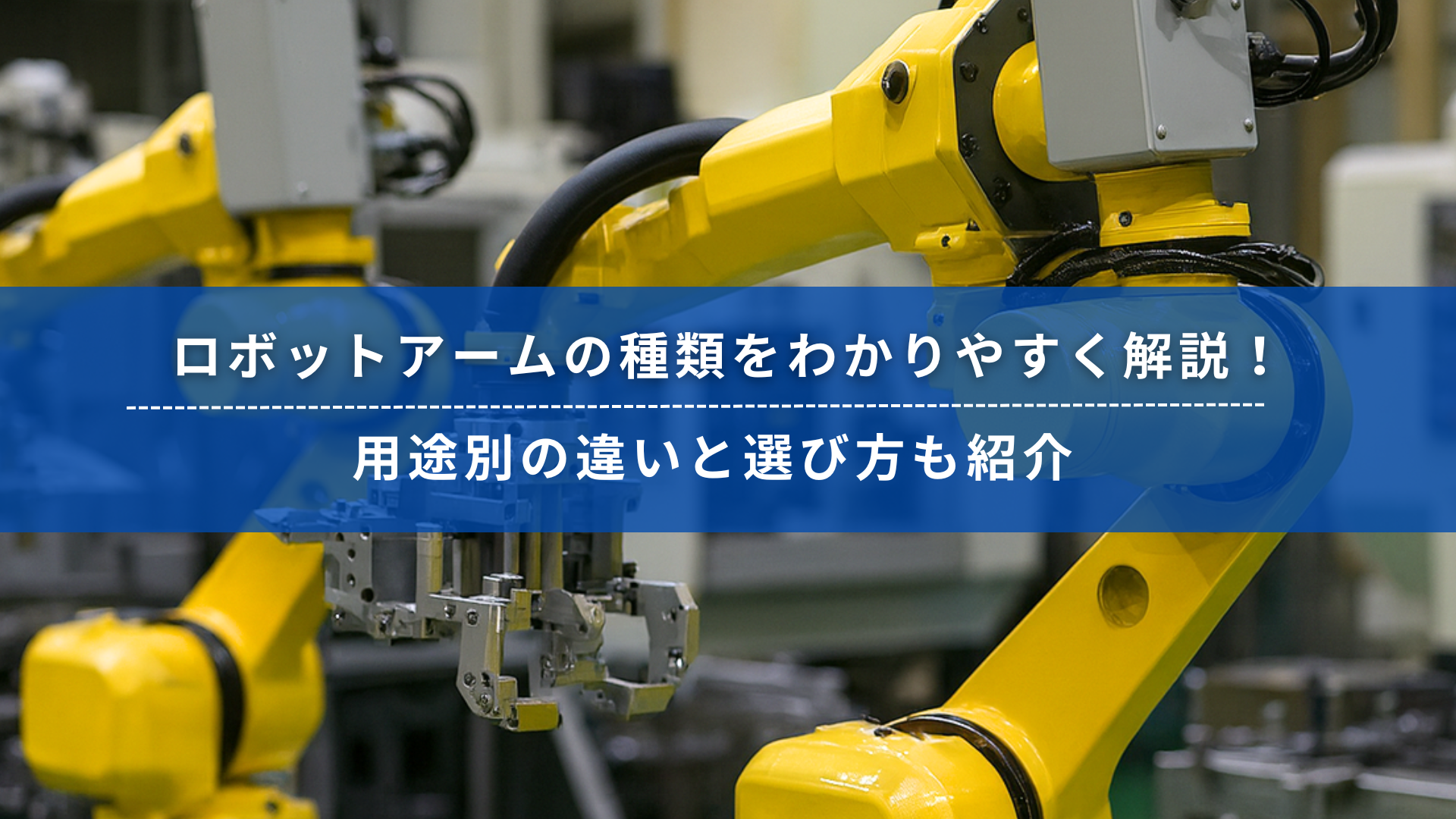

ロボットアームを導入したい、でも――どれを選べばいいのかわからない。そんな悩み、ありませんか?

一口に「ロボットアーム」といっても、種類によって構造も動きも得意分野もまったく異なります。「関節型」や「スカラ型」など聞いたことはあっても、それが自社の工程に合うのか、今後の拡張に対応できるのか、自信を持って判断できる人は意外と少ないものです。

もし「なんとなく選んで」導入してしまうと、こんな事態が起こるかもしれません。

逆に、この記事を読めば、「自社の工程に合った種類はどれか?」「導入後に後悔しない選び方とは?」「最新のトレンドや意外な選定ポイント」まで、まるごと理解できます。

現場を熟知した目線で、ロボットアームの種類と特徴を丁寧に解説しながら、用途別に最適な選び方をわかりやすくご紹介します。

「今さら聞けないけど、知っておくべき」内容ばかりです。ロボットアームの導入を検討中の方、まだ比較段階の方も、読み終わる頃には必要な判断軸がクリアになるはずです。

ロボットアームにはどんな種類がある?特徴・向いている作業を一覧で比較

関節型ロボット(多関節ロボット)

製造現場や工場の自動化で最も一般的に使われているのが「関節型ロボット(多関節ロボット)」です。人間の腕のように複数の関節を持ち、柔軟で複雑な動作が可能なことから、多品種少量生産や変種変量対応に強みを発揮します。

このタイプは「垂直多関節型ロボット」とも呼ばれ、6軸またはそれ以上の自由度を持ち、上下・左右・回転といった三次元の動作が自在に行えるのが特長です。そのため、組立・溶接・塗装・加工・検査など、多様な工程に対応でき、製造ラインの中核として活躍しています。

特に塗装工程での活用を検討されている方は、価格やメーカー比較、導入事例をまとめた以下が参考になります。

導入には一定のスペースと安全対策が必要ですが、熟練者による手作業の代替としては非常に優秀で、導入による生産性向上・品質安定・人件費削減といった成果も見込めます。

以下に、関節型ロボットの特徴を整理した表を示します。

関節型ロボットの主な特徴と活用ポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動作自由度 | 高(6軸以上が一般的) |

| 対応作業 | 組立、溶接、塗装、加工、搬送、検査など |

| 導入コスト目安 | 100万円台〜800万円超(本体価格。用途・規模で変動) |

| 設置スペース | 中〜大規模、要安全柵や停止装置 |

| 操作性・学習 | 専用プログラムで制御、一定のスキルが必要 |

| メリット | 柔軟性・汎用性が高く、多工程に対応可能 |

| デメリット | 導入コストとスペース確保の負担が大きい |

このように、関節型ロボットは高性能で多用途に使える反面、コストや設置環境には注意が必要です。導入の可否を判断する際は、自社の作業内容やスペース制約、安全基準との整合性を踏まえて検討することが重要です。

垂直多関節ロボットの構造や具体的な用途、価格帯については、こちらの記事で詳しく解説しています。

さらに、人間の両腕に近い動作を実現できる双腕ロボットの特徴や導入メリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

スカラ型ロボット

高速かつ安定した水平方向の動作が得意な「スカラ型ロボット」は、特に電子部品の組立やねじ締め、搬送といった細かな作業を得意とする産業用ロボットです。SCARAは「Selective Compliance Assembly Robot Arm」の略称で、その名のとおり水平方向には柔軟性があり、垂直方向には高い剛性を持つ構造が特徴です。

関節型ロボットに比べると、動作範囲は限定されますが、そのぶん動作速度が非常に速く、同一作業を繰り返す工程では高い生産性を発揮します。また、構造がシンプルで省スペース性にも優れており、小型の製品を扱う製造ラインやセル生産方式において多く採用されています。

コスト面では、関節型ロボットより比較的導入しやすい価格帯で提供されているため、中小企業での自動化ニーズにも応えやすい選択肢です。

以下に、スカラ型ロボットの特性と活用ポイントをまとめた表を記載します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動作自由度 | 主に4軸(水平方向の動作に特化) |

| 対応作業 | 軽量部品の組立、ねじ締め、パーツ搬送、検査など |

| 導入コスト目安 | 約80〜300万円(本体価格の目安) |

| 設置スペース | 小〜中規模。省スペース型セルラインにも対応 |

| 操作性 | プログラミングは比較的容易。導入しやすいモデルも多い |

| メリット | 高速動作・繰り返し精度に優れ、生産性が高い |

| デメリット | 動作範囲や作業内容に制限があるため、用途が限定的になりがち |

表からわかるように、スカラ型ロボットは「限られた範囲での高速作業」において大きな力を発揮するタイプです。自社の製品が小型・軽量で、かつ作業内容が単純化されている工程であれば、導入コストと生産性のバランスが非常に優れた選択肢となります。初めてロボット導入を検討する企業にとっても、現実的な第一歩として適しているタイプです。

カートesian型(直交型)ロボット

直交型ロボット(カートesian型ロボット)は、X軸・Y軸・Z軸の3方向に沿って直線的な動きを行うシンプルな構造が特徴の産業用ロボットです。

その名の通り、「直交座標系」に沿って動作するため、動きが直感的で分かりやすく、制御も比較的簡単です。構造が明快で自由度が限定されている分、動作精度が高く、主にピック&プレースや直線搬送、接着・塗布といった繰り返し作業に適しています。

このタイプは、他のロボットと比べて自由度が少ないものの、導入コストを抑えられ、省スペースでの運用がしやすいというメリットがあります。また、構成ユニットを組み合わせることでカスタマイズの幅も広く、自社のラインやスペース条件に合わせた柔軟な設計が可能です。

Factory DX

運営事務局

一方で、複雑な角度動作や回転が必要な作業には適しておらず、用途は限定的です。また、可搬重量や速度性能も他の高性能ロボットと比較するとやや制限があります。

以下に、直交型ロボットの特性や価格帯を整理した表を記載します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動作自由度 | 3軸(直線動作のみ) |

| 対応作業 | ピック&プレース、搬送、接着、検査、箱詰めなど |

| 導入コスト目安 | 約70〜200万円(小型モデル本体価格)/最大1,400万円超(業務用カスタムモデル) |

| 設置スペース | 自由設計が可能。省スペース・ライン統合に対応 |

| 操作性 | プログラム構築が比較的容易。構造が直感的でトラブルも少ない |

| メリット | 高精度な直線動作、低コスト、設計自由度の高さ |

| デメリット | 回転や複雑な動作ができず、用途が限定される |

表からも分かるように、カートesian型ロボットは「直線動作に特化した作業」で非常に優れた性能を発揮します。

シンプルな工程を安定的にこなす必要がある業種、たとえばエレクトロニクス分野の基板搬送や製品検査、食品のラインパッケージングなどで重宝されています。複雑さを求めない分、初期投資を抑えて確実に作業を自動化したいという企業にとって、堅実でコストパフォーマンスの高い選択肢となるでしょう。

直交ロボットの構造や導入ステップ、選定時の注意点について詳しく知りたい方は、こちらの解説記事もご参照ください。

パラレルリンク型ロボット

「パラレルリンク型ロボット」は、複数のアクチュエータ(駆動軸)を並列に配置し、それらを連携させて1つのプラットフォームを動かす構造を持つロボットです。この仕組みにより、高速かつ高精度な動作を実現できることが最大の特長で、主に電子部品の高速ピッキング、検査、医療機器の組立といった分野で活用されています。

一般的には「デルタロボット」とも呼ばれ、軽量な構造と可動部の最小化により、高速な動作にも関わらず安定性が高く、繰り返し精度にも優れています。特に、小型軽量ワークを高速かつ正確に扱う必要がある工程では他のロボットよりも適しており、食品や医薬品などのクリーンな環境でも導入実績があります。

その反面、構造が特殊なため設計自由度が限られ、比較的大型のワークや複雑な形状の対象物には向いていません。また、可搬重量が制限されることから、用途が特定の作業に絞られる傾向にあります。

以下に、パラレルリンク型ロボットの特徴やコスト感を整理した表を示します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動作自由度 | 通常は3軸または4軸(直線動作+回転軸) |

| 対応作業 | 高速ピッキング、検査、軽量物の整列・仕分けなど |

| 導入コスト目安 | 約300〜1,000万円(可搬重量・精度により変動) |

| 設置スペース | 頭上吊り下げ型が多く、作業範囲は省スペース化できる |

| 操作性 | 高速動作に特化した専用制御が必要 |

| メリット | 動作スピードと精度が非常に高く、省スペース化も可能 |

| デメリット | 重量物作業には不向き。構造上の柔軟性は低い |

表からも分かるように、パラレルリンク型ロボットは「高速・高精度な作業を、限られた空間で安定して行いたい」と考えている現場に最適です。

食品・医薬品分野の包装や検査工程、電子部品の高速仕分けなど、スピードとクリーン性が求められる環境ではその導入効果が顕著に現れます。作業の性質上、重量物や多用途対応には不向きですが、用途が合致すれば非常に高い生産性と省人化効果が期待できます。

協働ロボット(コボット)

協働ロボット(コボット)とは、人と同じ作業空間で安全に動作できるよう設計されたロボットのことを指します。従来の産業用ロボットは安全柵内で稼働させる必要があり、作業者と分離された環境が前提でしたが、協働ロボットはその制約を取り払い、人との直接的な作業共有が可能になっています。

最大の特長は、安全性を担保するためのセンサーやトルク制御技術を備えており、接触時には自動停止するなど、人への危害リスクを極力抑えた設計がされている点です。これにより、作業者と並んで作業を分担するような工程や、単純作業の自動化を段階的に進めたい現場において非常に重宝されます。

また、ティーチング(動作の教示)も直感的な操作が可能で、タブレットや手動操作によって非エンジニアでも比較的容易にプログラミングが行えるモデルが多いのも魅力の一つです。工場に限らず、研究機関や教育現場、小規模な製造業など、導入の裾野は広がり続けています。

以下に、協働ロボットの特徴や価格帯をわかりやすく整理した表を示します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動作自由度 | 6軸〜7軸が主流(人の腕に近い動き) |

| 対応作業 | 組立補助、検査、搬送、仕分け、梱包など |

| 導入コスト目安 | 約200〜600万円(本体価格)。一部小型モデルで100万円台もあり |

| 設置スペース | 安全柵が不要なため、省スペースに設置可能 |

| 操作性 | タブレット操作やハンドガイドで直感的に教示可能 |

| メリット | 安全性が高く、人との共同作業が可能。プログラミングが簡単 |

| デメリット | 高速・高荷重作業には不向き。誤動作防止のため動作速度は抑制されている |

表からも分かるように、協働ロボットは「人手不足の現場を、少しずつ自動化したい」「人との協調作業を維持しながら省力化したい」といったニーズに対して非常にフィットする存在です。

特に中小規模の工場や、変種変量の作業が多いラインにおいては、その柔軟性と扱いやすさが導入の決め手となります。安全性を前提とした設計ゆえに動作速度や可搬重量に制約はありますが、それ以上に「現場に馴染みやすいロボット」として、今後ますます普及が見込まれる分野です。

ロボットアームの基本がわかる! 仕組み・構成・活用分野を総まとめ

ロボットアームの基本構成と動作原理

ロボットアームは、産業用ロボットの中でも最も多くの現場で使われている装置の一つです。その名の通り、人間の腕のような構造を持ち、複数の関節(ジョイント)によって複雑な動きを再現できます。では、実際のロボットアームはどのような構造で動作しているのでしょうか。

基本構成は以下の要素で成り立っています。

- アーム(リンク)…各部をつなぐ“骨格”部分。複数のリンクを関節でつないで構成される。

- ジョイント(関節)…モーターやアクチュエーターによって動く部分。回転や直線運動が可能。

- エンドエフェクタ(手先工具)…先端に取り付ける機器で、グリッパーや溶接トーチ、吸着パッドなどがある。

- コントローラ…全体の動きを制御するコンピュータ装置。プログラミングやセンサ情報の統合も担う。

- センサ類…位置・力・視覚などを検出し、柔軟な動作判断を可能にする。

ロボットアームは、これらの構成要素が連携しながら動作することで、対象物をつかむ・動かす・加工するなどの作業を実行します。動作原理のベースは「座標軸上の動き」と「各軸の制御」にあり、あらかじめプログラムされた軌道に従って、高精度かつ再現性のある動きを繰り返すことが可能です。

多くのロボットアームは、6軸もしくはそれ以上の自由度を持っており、3次元空間で複雑な作業が可能です。例えば、対象物の向きを微妙に変えながら挿入する、異なる形状に対応するなど、人間の手作業に近いレベルの柔軟性を備えています。

このような構造と動作原理によって、ロボットアームはさまざまな工程で人の代わりとなり、自動化の中核を担う存在となっています。

なお、ロボットアームにカメラを搭載した場合の具体的なメリットや活用方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

どんな業界で使われているのか?(製造・物流・医療など)

ロボットアームは、今や製造業だけでなく、さまざまな業界で導入が進んでいます。各業界のニーズに応じて、機能や構成が最適化されており、「人手不足の解消」や「品質の安定化」「作業の安全性向上」といった目的を果たしています。

特に活用が進んでいる主な業界は以下のとおりです。

- 製造業(自動車・電機・精密機器など)

→ 組立、溶接、塗装、検査、搬送など、多工程にわたって導入されている。ラインの自動化・省人化を支える存在。 - 物流・倉庫業

→ ピッキング、仕分け、パレット積みなどを自動化し、出荷処理のスピードと正確性を向上。 - 医療・バイオ・製薬分野

→ 無菌環境での薬剤分注や細胞培養、検査処理など、繊細な作業を正確にこなすロボットが増加。 - 食品加工業

→ 衛生管理を保ちながらのカット・包装・検査工程に活用され、人手作業の衛生リスクを軽減。 - 教育・研究機関

→ テストベッドとして使用され、動作原理やAI制御技術の習得に活用。

このように、ロボットアームは業界や現場の目的によって柔軟に形を変えながら、その活躍の場を広げています。今後は、人との協働作業やAIとの連携によって、さらに用途の幅が広がっていくことが期待されています。

※導入判断を間違えないための必読ガイドです

導入したのに稼働率が上がらない。

工程に合わず人がフォローしている。

想定外のコストが膨らんでしまう。

こうした“よくある失敗”を避けるための、導入担当者向けガイドです。市場動向から導入ステップ、製品選定、補助金活用まで、必要な情報を一冊にまとめました。

目的別でここまで違う!失敗しないロボットアームの選び方

組立・加工系なら「関節型」や「スカラ型」

組立や加工の現場では、「手作業に近い柔軟な動作」と「スピード感ある繰り返し動作」のどちらが求められるかで、最適なロボットアームのタイプが変わってきます。単に「使える」だけでなく、「効率良く使えるかどうか」が選定のカギとなります。

関節型ロボットは、多関節による高い自由度を持ち、人間の腕に近い動きを再現できます。そのため、複雑な工具操作や狭いスペースでの部品挿入といった、人の手のような動きが求められる工程に非常に向いています。また、異なる形状・サイズのワークにも柔軟に対応できるため、多品種生産の組立工程で重宝されます。

一方、スカラ型ロボットは水平方向の直線的かつ高速な動作を得意としており、短いサイクルタイムでの単純作業に適しています。例えば、ねじ締めや小物部品の挿入といった反復作業において、作業スピードと安定性のバランスが非常に高いレベルで両立できます。

以下に、作業内容ごとの適性を簡潔に整理した比較表を示します。

| 作業内容 | 最適なロボット | 適性の理由 |

|---|---|---|

| 狭小空間での部品組立 | 関節型 | 多軸による柔軟な動きで入り組んだ作業に対応 |

| 同じ部品を素早く繰り返し装着 | スカラ型 | 水平軸の高速動作で短サイクルの連続作業に最適 |

| 工程ごとにワーク形状が異なる | 関節型 | 汎用性が高く、多品種少量生産に対応可能 |

| 簡易的な挿入・整列など | スカラ型 | 動作が限定される工程においてコストパフォーマンスが高い |

Factory DX

運営事務局

このように、「作業の複雑さ」や「求められる処理速度」に応じて関節型とスカラ型を使い分けることで、組立・加工現場の自動化効果を最大化できます。

なお、設備スペースや将来的な工程追加も視野に入れた上で選定することが、失敗しない導入計画につながります。どちらのタイプにも明確な特性と適性があるため、自社の工程を冷静に分析した上で最適なモデルを選びましょう。

なお、具体的な価格帯や主要メーカーを比較しながら選びたい方は、こちらの導入ガイドもご参照ください。

精密作業・搬送なら「直交型」や「パラレルリンク型」

精密作業や搬送工程において求められるのは、「高い位置精度」と「安定した繰り返し性能」です。このようなニーズに対して、直交型ロボットとパラレルリンク型ロボットは、それぞれ異なるアプローチで応えています。

直交型(カートesian型)ロボットは、X・Y・Z軸の直線動作に特化しており、対象物を正確に所定の位置へ搬送する作業に非常に適しています。動作がシンプルで誤差が少なく、装置の設計も直感的に理解しやすいため、精密部品の供給や検査工程への活用が広がっています。カスタマイズ性も高く、ライン構成に合わせた設計ができるのも大きな魅力です。

パレット積み作業に特化したロボット導入を検討中の方は、パレタイジングロボットの選び方や価格情報をまとめたこちらのガイドも参考になります。

一方、パラレルリンク型ロボットは、複数のアームを並列配置する構造によって、軽量ワークを超高速かつ高精度でピック&プレースできるのが最大の特長です。動作の俊敏性と位置決めの安定性を両立させており、電子部品の組立、食品の仕分け、医薬品のパッケージングなど、厳しいサイクルタイムが求められる現場で活躍しています。

以下に、両者の違いと用途ごとの適性を比較した表を示します。

| 観点 | 直交型ロボット | パラレルリンク型ロボット |

|---|---|---|

| 主な動作 | X・Y・Z軸の直線移動 | 高速ピック&プレース(回転含む) |

| 特徴 | 構造がシンプルで誤差が出にくい | 速度と精度を両立、軽量ワークに特化 |

| 適した用途 | 精密搬送、検査、接着など | 軽量物の高速整列、仕分け、梱包など |

| 可搬重量 | 中量物まで対応可 | 数kg以下(軽量限定) |

| 設置柔軟性 | フレーム設計次第で自由度高い | 吊り下げ型が多く、スペース効率高 |

このように、直交型とパラレルリンク型は「精密性」を軸にしながらも、それぞれ異なる強みを持っています。導入を検討する際は、単に精度や速度だけでなく、「ワークの重量」「作業内容の複雑さ」「サイクルタイム」など、実際の運用条件を具体的に洗い出した上で判断することが成功の鍵です。

特にパラレルリンク型は、処理スピードに大きなアドバンテージがある一方で、対象ワークが軽量でないと性能を十分に発揮できないという制約があります。

逆に、ワークがある程度重くても高精度な直線動作が必要な場合は、直交型の方が安定した成果を得やすくなります。現場の「リアルな工程」と「ロボットの動作特性」をきちんとすり合わせることが、後悔しない選定の第一歩です。

なお、パラレルロボットの仕組みや種類、導入時の注意点をさらに詳しく知りたい方は、こちらのガイドもご覧ください。

人との協働作業なら「協働ロボット」

「人のそばでロボットが一緒に働く」——かつては難しいとされていたこの発想が、近年の製造現場ではごく当たり前になりつつあります。その中心にあるのが、協働ロボット(コボット)です。人手不足が慢性化する中で、単なる省人化ではなく「人とロボットの共創」を実現する手段として、多くの企業が導入を検討・実践しています。

協働ロボットの最大の特長は、安全性と柔軟性を兼ね備えている点にあります。万が一人と接触した際には、自動的に動作を停止する衝突検知機能を備えており、安全柵が不要な設計となっています。そのため、作業員と同じ空間で並んで作業をすることが可能です。

具体的には、次のような業務で高い効果を発揮します。

- 組立作業の一部(ネジ締め、部品の仮置きなど)

- 完成品の外観検査・検品補助

- 荷物の持ち上げや位置決めの補助作業

- 多品種少量のピッキングや仕分け

- 教育・研究機関でのプログラミング学習

導入にあたっては「どの作業をロボットに任せるのか」「どの範囲を人と共有するのか」といった業務設計が重要になります。特に、多品種少量・変種変量といった工程では、柔軟な対応力を持つ協働ロボットが真価を発揮します。

以下に、協働ロボットの特徴を他のロボットと比較する形でまとめた一覧表を示します。

導入前に押さえておきたい協働ロボットの特性比較表

| 比較項目 | 協働ロボット(コボット) | 一般的な産業用ロボット |

|---|---|---|

| 安全性 | 衝突検知・力制御あり | 安全柵やセンサー必須 |

| 導入スペース | 狭小でもOK、安全柵不要 | スペース大、柵設置が前提 |

| 操作・設定の難易度 | GUIや直感的操作で初心者でも可 | 専用ソフト・プログラミング必要 |

| 可搬重量 | 〜15kg程度(機種により変動) | 数十〜数百kgも対応可能 |

| 動作スピード | 安全重視のためやや控えめ | 高速処理に対応 |

| 向いている業務領域 | 部分自動化・人との協業が前提 | 完全自動化・高速大量処理 |

この表からも分かるように、協働ロボットは「人を補完する存在」としての活用が前提となっており、全自動化とは異なる思想で設計されています。その分、導入ハードルが低く、中小企業でも扱いやすいのが大きな魅力です。

ただし、すべての業務に万能というわけではなく、「速度重視」「重量物処理」が必要な場合は、一般的な産業用ロボットの方が適しています。そのため、自社の作業内容や人材状況を客観的に分析したうえで、「人と共に働くことで、どこまで価値が高められるか」を基準に選定を進めることが、協働ロボット導入成功のカギとなります。

導入の成否を分ける! ロボットアーム選びで最初に見るべきチェック項目

導入コスト・保守性

ロボットアームの導入にあたって、見逃せないのが「初期コスト」と「運用後の保守性」です。多くの現場では、目先の価格だけで判断しがちですが、実際には「導入してから何年使い続けられるか」「保守コストがどれだけかかるか」「運用途中でのトラブル対応力」まで含めて、総合的に評価する必要があります。

まず導入コストについては、ロボットの種類やスペック、オプション機能の有無によって大きく異なります。以下に、代表的なロボットアーム本体の導入価格と、保守のしやすさ・ランニングコスト傾向をまとめた表を紹介します。

導入コストと保守性の観点から見たロボットアームの比較表

| 種類 | 本体価格目安 | 保守性 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 関節型(多関節型) | 約300万〜800万円超 | 中〜高 | 複雑な構造により定期点検が重要 |

| スカラ型 | 約200万〜500万円 | 中 | 可動部が少なく保守は比較的容易 |

| 直交型(カートesian) | 約150万〜400万円 | 高 | 構造がシンプルで部品交換も容易 |

| パラレルリンク型 | 約250万〜600万円 | 中 | 高速稼働のため摩耗部品に注意 |

| 協働ロボット | 約300万〜700万円 | 高 | メンテナンス設計が配慮されているモデルが多い |

この表から分かるように、直交型や協働ロボットは「保守のしやすさ」という点で現場負担が少なく、長期的な運用を見据えたときに有利です。特に協働ロボットは、メンテナンス性を考慮した設計になっていることが多く、操作トラブルや不具合への対応も比較的スムーズです。

一方で、多関節型は構造が複雑で動作範囲も広いため、定期的な点検やパーツ交換が必要です。そのぶん精度や動作の柔軟性に優れるものの、保守契約やサポート体制が整っていないと、予期せぬダウンタイムが発生しやすくなります。

導入判断を行う際には、次の2点を見落とさないようにしましょう。

コスト面を正しく見積もることは、ロボット導入の成否を左右する大きな要素です。短期的なコスト削減ではなく、長期的な安定稼働を見据えた選定が、結果的に現場全体の生産性と安全性を高めることにつながります。

なお、ロボットアーム導入時に見落とされがちな「周辺機器費用」や「設置・保守にかかるコスト」の内訳については、こちらの記事で詳しく解説しています。

操作性・安全性・スキル要件

ロボットアームの選定において、見落とされがちなのが「誰が、どのように扱うのか」という視点です。つまり、操作のしやすさ・安全面の設計・操作に必要なスキルレベルの3点を正しく見極めないと、せっかくの投資が「現場で使いこなせない機械」になってしまうリスクがあります。

Factory DX

運営事務局

特に中小企業や人材不足の現場では、「専門技術者がいない」あるいは「現場オペレーターが兼務で扱う」ケースも多く、操作性とスキル要件のバランスは非常に重要な判断材料になります。

以下、ロボットアームタイプ別に、操作性・安全性・必要スキルの観点で比較した表を紹介します。

操作・安全・スキル要件を総合的に比較したロボットアームの特性表

| ロボット種類 | 操作性 | 安全性 | 要求スキルレベル |

|---|---|---|---|

| 関節型(多関節型) | やや難しい | 安全柵必須 | 専門的な教示・設定が必要 |

| スカラ型 | 比較的扱いやすい | 部分的な安全装置あり | 中程度(基本的な教示) |

| 直交型 | 非常にシンプル | 高(安全柵なしでも可) | 初心者でも対応可能 |

| パラレルリンク型 | 難易度高め | 柵・センサ必須 | 高度な設計・調整が必要 |

| 協働ロボット | 直感的操作が可能 | 衝突検知などで高安全性 | 非技術者でも操作可能 |

この表からも明らかなように、「直交型」や「協働ロボット」は操作の簡便さと安全性の両立という観点で非常に優れています。とくに協働ロボットは、GUI操作や手動での動作記憶(ダイレクトティーチング)といった直感的な教示方法に対応しており、従来の産業用ロボットとは異なり、現場オペレーターでも運用を始めやすい点が支持されています。

一方で、パラレルリンク型や関節型は、高度な制御と安全対策を前提とするため、導入後の教育コストや管理負荷が無視できません。ライン自動化や高速処理に適している反面、「ロボットを扱える人材が確保されているか」という前提条件が必要になります。

ロボットアームの機能だけに注目するのではなく、現場で誰が操作するのか、万一の安全対策は万全か、教育体制はどうするのかまでを一貫して検討することが、実際の導入効果を最大化するカギになります。

特に、初めてロボットを導入する現場では「操作が簡単・安全対策が万全・教育コストが少ない」ものを優先して選ぶことが、現場定着と生産性向上の近道となります。

今後の拡張性・他機器との連携

ロボットアームを単体で導入しても、その真価を最大限に発揮するとは限りません。むしろ、現場での業務効率や品質向上を本格的に実現するためには、将来的な拡張性や、他の機器やシステムとのスムーズな連携が重要なカギとなります。

たとえば、こんな課題感を抱えていないでしょうか?

- 「今は1工程だけ自動化したいが、将来的にライン全体に広げたい」

- 「既存のPLCや倉庫管理システム(WMS)と連携させたい」

- 「画像処理やAIによる不良品検出なども取り入れたい」

このような将来的な拡張性を視野に入れる場合、初期導入時点から「対応できるインターフェースが備わっているか」「外部機器と連携しやすい構成になっているか」といった観点でロボットを選定する必要があります。

以下に、ロボットアーム導入時に確認しておきたい拡張性と連携要素の例を表にまとめます。

拡張性と連携機能に関するチェックポイント一覧

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 通信インターフェースの対応状況 | EtherNet/IP、Profinet、Modbus、RS-232Cなど |

| センサー連携 | 画像処理カメラ、トルクセンサー、近接センサーなど |

| AI・IoTとの親和性 | 外部AIツールとの連携、クラウドデータ送信対応など |

| 外部制御機器との接続性 | PLC、FA機器、AGVなどとのI/O連携 |

| ソフトウェアアップデート性 | 将来のファーム更新、API提供の有無など |

この表からもわかるように、単に現在の作業だけでなく、将来的な変化やニーズにも対応可能な柔軟な仕様であるかどうかが、ロボットアーム導入の「失敗しない条件」となります。

とくに最近では、クラウド連携やAIカメラとの組み合わせによって、よりスマートな工程改善を図る企業も増えています。ロボット単体では実現できなかった「判断→実行→学習」といった循環が可能になり、生産現場が半自律的に進化することも現実的になりつつあります。

Factory DX

運営事務局

拡張性を軽視してしまうと、後から機器追加や連携システムの再設計に多くのコストと時間がかかることになります。

そのため、導入初期段階で「どこまで自動化したいか」「今後どんな機器やシステムと連携したいか」というビジョンを持つことが、長期的に見て非常に大切です。

ロボットアームの種類に関するよくある質問と回答集|FAQ

- ロボットアームにはどんな種類がありますか?

主に「関節型(多関節型)」「スカラ型」「直交型(カートesian型)」「パラレルリンク型」「協働ロボット(コボット)」の5つが一般的です。それぞれ構造や得意な作業が異なり、用途に応じて最適なタイプを選定する必要があります。

- どのロボットアームが一番汎用性が高いですか?

「関節型ロボット」が最も汎用性に優れており、溶接・組立・塗装・搬送など多岐にわたる作業に対応可能です。一方で、価格や制御難易度は高めです。

- 精密作業に向いているのはどの種類ですか?

「直交型」や「パラレルリンク型」が精密性に優れています。直線的な軌道を得意とする直交型は電子部品の挿入などに最適で、パラレルリンク型は高速かつ高精度なピッキングに強みがあります。

- 人と一緒に作業できるロボットはありますか?

はい、「協働ロボット(コボット)」がそれに該当します。人との接触を前提とした設計がされており、安全柵が不要で、省スペースな現場にも導入しやすいのが特徴です。

- 小規模な工場でもロボットアームは導入できますか?

可能です。近年はコンパクトかつ低価格なロボットも増えており、協働ロボットやスカラ型などは設置スペースが限られる中小企業でも導入実績が多くあります。

- ロボットアームの関節数が多いほど性能が良いのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。関節数が多いほど可動範囲は広くなりますが、その分制御が複雑になり、精度が落ちることもあります。タスクに対して「必要十分」な自由度を選ぶことが重要です。

- パラレルリンク型ロボットはなぜ高速なのに精密作業も得意なのですか?

パラレル構造は剛性が高く、動作にブレが少ないため、短時間で正確な位置決めが可能です。また、モーターが基部に集中しているため可動部が軽く、高速動作との両立が可能になります。

- 協働ロボットでも“安全柵”を設置しなければならないケースがあるって本当ですか?

はい、正確には「リスクアセスメント」に基づき、安全対策が不十分と判断された場合は協働ロボットでも安全柵やセンサーの設置が必要になります。必ず現場ごとの評価が必要です。

- ロボットアームの導入で、“制御機器の相性問題”が発生することはありますか?

実際あります。とくに海外製ロボットと国内FA機器の通信プロトコル(例:EtherNet/IP、CC-Link IEなど)が異なる場合、インターフェース設計に苦労することがあります。導入前の事前確認が不可欠です。

- 将来的にAI画像認識やクラウド連携もしたいのですが、ロボットアーム側に必要な条件はありますか?

外部接続性(通信ポートの種類)、API提供の有無、エッジデバイスとの接続性などが重要です。たとえば、USBやイーサネット端子、オープンな通信プロトコルへの対応などが後々の拡張性に直結します。

まとめ|自社の工程にフィットする1台を、今こそ見極めるとき

ロボットアームの種類には、それぞれ明確な「得意分野」と「適用シーン」があります。組立や溶接のように柔軟な動きが必要な工程には関節型、スピードと精度が求められる軽作業にはスカラ型やパラレルリンク型、そして人との共同作業が必要な現場には協働ロボットが有効です。

ただし、選定時に見落としがちなのが「現場の体制」「将来の拡張性」「操作する人材のスキルレベル」といった、“導入してからの運用”に直結する視点です。たとえ高性能なロボットであっても、操作が難しすぎたり保守に手間がかかったりすれば、現場で定着しないケースも少なくありません。

そこで重要なのが、次の2点を押さえた検討です。

こうした視点を持ってロボットアームを選べば、導入後のトラブルや想定外のコスト増も抑えられ、現場で長く安心して使い続けられる設備投資につながります。

今後もロボットアーム市場は進化を続けていきます。新技術や製品の情報を適宜キャッチアップしつつ、自社のニーズに最適なロボットアームを選定していくことが、競争力のある生産体制の構築に直結します。