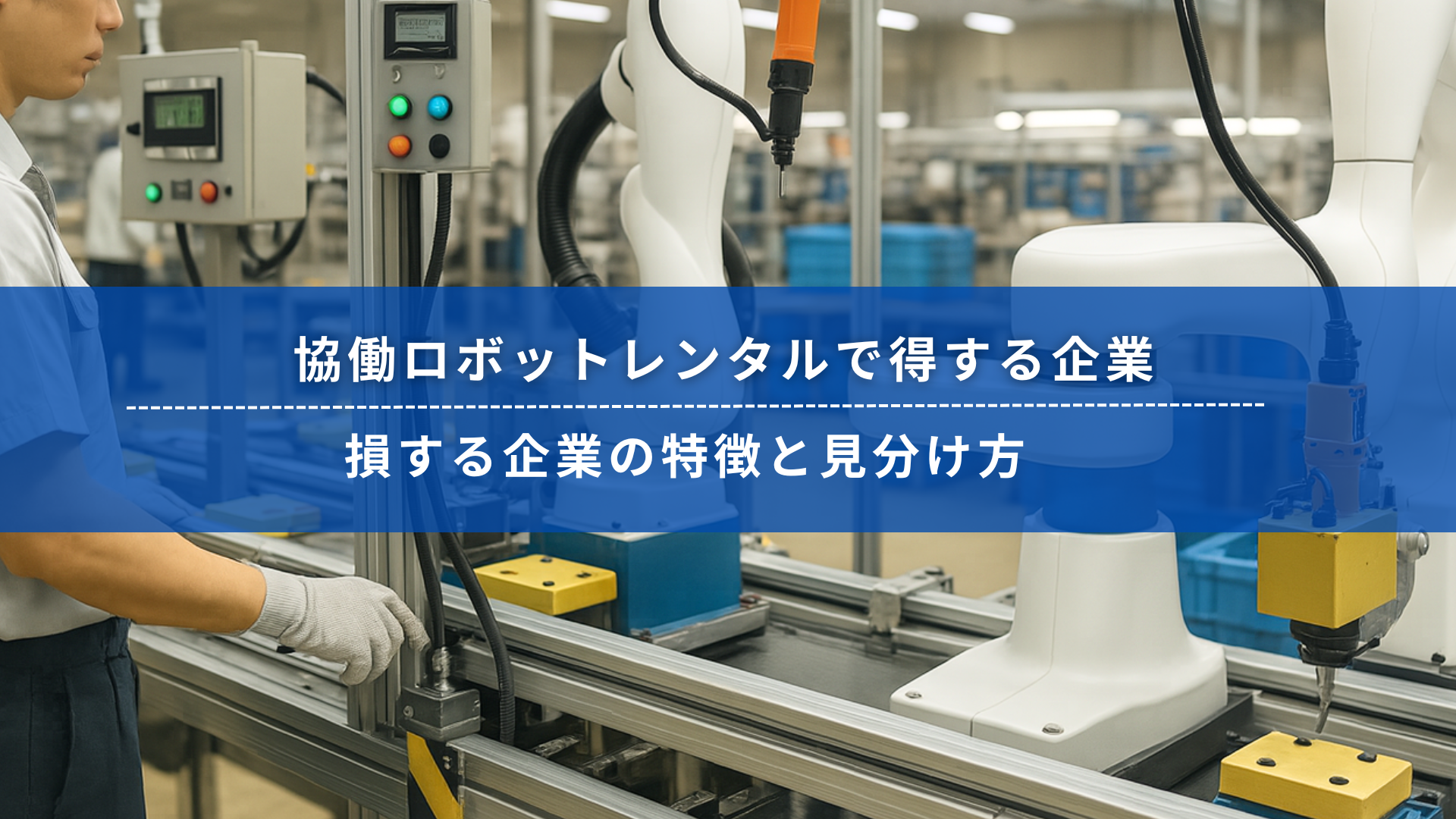

業務の自動化・省人化を進めたい——そう思って「協働ロボットの導入」を検討したことがある企業は、年々増えています。しかし、実際にレンタル導入に踏み切った企業の中には、「導入して本当によかった」と実感できた企業と、「思ったより効果が出なかった」「費用ばかりかさんでしまった」と後悔している企業、両方の声があるのが現実です。

では、この違いは一体どこにあるのか。

なぜ同じような協働ロボットを使っていても、得をする企業と損をする企業が生まれるのか。

その答えは、「自社の現場に合った導入戦略を持てていたかどうか」にあります。

協働ロボットのレンタルは、確かに初期投資を抑えながら導入効果を検証できる優れた選択肢です。ただし、やみくもに導入してもうまくいかず、「なぜこの工程に入れたのか」「レンタル費が回収できていない」など、判断ミスが命取りになることもあります。

この記事では、「得する企業」と「損する企業」の特徴を明確に対比しながら、どんな視点で判断すればよいのか、実例を交えて徹底解説していきます。

協働ロボットのレンタルが選ばれる理由と市場の変化

人手不足、変動する需要、DX推進──こうした現場課題に対応する手段として、協働ロボット(コボット)のレンタル利用が急速に広まっています。購入ではなく「使いたいときに使う」という柔軟なスタイルが、製造業をはじめとする多くの業種にマッチしているのです。ここではその背景と、市場の変化、レンタルが選ばれる理由を詳しく解説します。

協働ロボットとは?産業用ロボットとの違い

「ロボット導入=大掛かりな装置導入」と考えている方は少なくありません。しかし、協働ロボットはその常識を覆します。

従来の産業用ロボットは人と隔離された空間で動作しますが、協働ロボットは人と並んで作業ができる柔軟性が特徴です。直感的な操作や小スペースでの設置が可能なため、中小企業の現場でも即戦力として使われています。

以下に、産業用ロボットと協働ロボットの違いをまとめました。

産業用ロボットと協働ロボットの比較表

| 項目 | 産業用ロボット | 協働ロボット(コボット) |

|---|---|---|

| 稼働空間 | 安全柵で隔離 | 作業員と同じ空間で稼働 |

| 操作難易度 | 専門技術者による制御が必要 | 現場スタッフでも操作可能 |

| 適用用途 | 高速・大量処理 | 少量多品種、人手不足補完 |

| 導入コスト | 高額(設備投資扱い) | 比較的安価(OPEX対応可) |

補足:コボットは「自律型作業者」という位置付けであり、あくまでも“人を置き換える”のではなく“人と協調する”設計がなされています。

協働ロボットの定義や導入メリット、主要メーカーの比較について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

ロボットレンタル市場の最新動向と導入企業の傾向

協働ロボットのレンタル市場は、急激にその存在感を増しています。背景には、製造業における慢性的な人材不足と、工程の変動性への柔軟な対応が求められていることがあります。

特に以下のような企業で、レンタル需要が顕著に高まっています。

- 繁忙期と閑散期で作業負荷が大きく変動する企業

- 試験導入でROIや現場適合性を見極めたい企業

また、2024年以降は月額サブスク形式のRaaS(Robot as a Service)が一般化しつつあります。

初期費用が不要で、柔軟な導入・撤去が可能なモデルが多くの中小製造業に支持されています。

なぜ今「購入」より「レンタル」が注目されるのか?

協働ロボット導入でネックとなるのは、初期費用と運用リスクです。こうした障壁をクリアできる手段として、レンタルは注目されています。

協働ロボットをレンタルすることで得られる主なメリットは以下の通りです。

- 初期投資が不要なため、ROI評価がしやすい

- 設置・撤去が柔軟で、繁忙期などの短期利用にも対応可能

また、レンタルサービス提供各社が導入サポート・操作指導までパッケージ化しているため、現場担当者でも短期間での立ち上げが可能となっています。

実際に協働ロボットを短期間活用し、生産効率を向上させた企業事例については、こちらをご覧ください。

協働ロボットをレンタルすることで得する企業の特徴とは

協働ロボットのレンタル活用は、単なるコスト回避手段ではありません。実際にレンタル導入で成果を出している企業には、いくつかの共通点があります。このセクションでは、「なぜその企業にとってレンタルが得策だったのか」を読み解くことで、自社との比較や導入判断の参考になる視点を提供します。

短期導入ニーズ・繁忙期対応などレンタルの適合条件

協働ロボットを「買う」のではなく「借りる」ことで効果を最大化している企業は、ある種の“柔軟な生産スタイル”を求められている現場です。

たとえば、「3か月だけ必要」「来週から使いたい」「操作教育の時間がない」といった状況では、従来の設備導入フローは現場ニーズに合いません。こうしたケースにレンタルは非常にマッチします。

なお、協働ロボットの選定に迷った際には、産業用ロボットとの違いや中小企業向けの選定ポイントを解説したこちらの記事も参考になります。

以下に、協働ロボットレンタルが向いている企業の条件を図解でまとめます。

レンタルが適している企業の特徴

| 条件項目 | 内容の目安 |

|---|---|

| 生産変動が大きい | 繁忙期・閑散期で人手や稼働台数が変動する場合 |

| 導入までの時間に猶予がない | 1週間以内など、すぐに立ち上げたいニーズがある |

| 技能者が確保しにくい | 操作教育の余力がない、属人化を避けたい現場 |

| 設備投資の稟議が通りにくい | CAPEXに制限があり、まずはOPEX(経費扱い)で回したい場合 |

補足:これらの条件に複数該当する企業は、「まずレンタルから入る」という選択が最も合理的です。とくに「初回導入」のハードルを低くする役割として、レンタルは機能しています。

ROI重視の企業がレンタルから入る理由

「いきなり数百万円の機器を買うのはリスクが高い」──中小企業やスタートアップに共通するのが、このような資本効率に対する意識です。実際、ROI(投資対効果)重視の企業は、次の2つの観点からレンタル導入を評価しています。

このように、レンタルは“成果検証の手段”として機能しており、「買う前に確かめる」ことができる設計改善型の企業にとって、非常に理にかなった導入アプローチです。

成功している中小製造業の具体事例

関東の精密部品加工メーカーでは、繁忙期に毎年5人の臨時スタッフを短期雇用していましたが、人員不足と教育コストの問題から2023年に協働ロボットを2台レンタル導入しました。

用途は加工後の検査・仕分け業務で、熟練工の判断を必要としない単純反復工程です。レンタル開始からわずか1週間で稼働を始め、結果として以下のような成果を記録しました。

- 作業時間を約35%短縮

- 製品不良率の約40%改善(ヒューマンエラーの排除による)

- 人件費削減額がレンタル費を上回り、約1.2倍の費用対効果を達成

この企業では、3か月のレンタル期間終了後、1台を購入し、残り1台は繁忙期だけ借りるという「ハイブリッド運用」に切り替えました。これは、“柔軟性”と“確実性”を両立させた事例といえるでしょう。

損をする企業の共通点と、避けるべき導入パターン

協働ロボットのレンタルは、導入ハードルの低さや柔軟性が魅力ですが、全ての企業にとって最適解ではありません。実際に「損をした」「成果が出なかった」と感じた企業には、共通する落とし穴があります。このセクションでは、そうした失敗例や誤った判断をもとに、回避すべき導入パターンを明らかにしていきます。

目的が曖昧な導入・リソース不足のままのレンタル失敗例

「とりあえず試してみよう」「何となく生産性が上がるはず」──こうしたあいまいな目的で導入した場合、想定通りの成果が出ずに終わるリスクが高まります。

現場でよくあるのが、次のような失敗パターンです。

特に中小企業では、人員に余裕がない中で新しい設備を扱うこと自体が負担になることがあります。「担当者が誰か決まっていない」「教育の時間が確保できない」といった状況では、まずその体制を整えることが先決です。

長期使用前提でコストが割高になるケース

協働ロボットのレンタルは、あくまでも「短期運用」や「効果検証」のための選択肢です。にもかかわらず、以下のような状況でレンタルを続けてしまうと、結果的に購入より高くつく場合があります。

レンタルが割高になる典型的なパターン

| 状況 | 結果として起こる問題 |

|---|---|

| 1年以上の長期利用が前提になっている | トータルコストが購入金額を大きく上回る |

| 使用目的が固定化されている | 毎月同じ工程で使うなら、レンタルの柔軟性は無駄になる |

| 更新タイミングを逃してしまう | 契約更新により月額費用が想定以上に膨らむこともある |

補足:初期費用を抑えるための選択が、結果的に継続費用で利益を圧迫するケースは珍しくありません。半年以上の利用が見込まれる場合は、リースまたは購入との比較を必ず実施するべきです。

リース・購入にすべきだった企業の特徴と後悔談

実際に「レンタルにしたが、購入にすればよかった」と後悔した企業には、以下のような特徴が共通していました。

- すでにロボット活用のノウハウがあったため、サポート不要で長期稼働が見込めた

- 毎日決まった工程で使う用途が明確だったため、費用対効果の面でレンタルが不利だった

- 補助金の対象外になったため、レンタル費がすべて自己負担になってしまった

特に補助金制度では、「レンタルは対象外」「購入やリースのみ対象」といった条件が設定されている場合もあります。制度の活用を前提にするなら、契約形態にも注意が必要です。

このように、協働ロボットのレンタルには向き・不向きがあり、「便利そうだから」「費用が安そうだから」といった表面的な理由だけで判断すると、かえって損をするリスクがあります。導入前には、自社の目的・人員・期間・予算の4点を明確にした上で、最適な契約形態を選ぶことが求められます。

協働ロボットレンタルの料金体系とコスト比較

協働ロボットを導入する際、見落とされがちなのが「契約形態による費用の違い」と「導入条件による価格変動」です。特にレンタルは初期費用が低く魅力的に見えますが、契約内容によってはコストが割高になることもあります。このセクションでは、主要機種の最新レンタル相場、他形態との違い、費用を左右する要因を具体的に解説します。

主要機種ごとのレンタル料金相場(UR・CRX・duAro等)

協働ロボットのレンタル費用は、機種・契約期間・導入支援の有無によって大きく異なります。以下は、2025年時点で把握できる代表的モデルの月額相場です(主に6か月パック、税別ベース)。

代表的協働ロボットのレンタル相場(2025年時点)

| メーカー/機種 | 可搬重量 | 月額レンタル相場(税別) | 備考 |

|---|---|---|---|

| UR(Universal Robots)UR5e | 5kg | 約17.3万円(6か月契約) | 設置支援・教育コンテンツ付き(旧価格ベース) |

| FANUC CRX-10iA | 10kg | 約19.7万円(6か月契約) | 保守契約別途、設置費用追加あり |

| Kawasaki duAro2 | 3kg×2臂 | 約25~35万円(目安) | 価格のばらつき大。個別見積が一般的 |

| DENSO COBOTTA | 0.5kg | 約12~18万円(目安) | 軽作業・卓上用途向け。最新価格は都度確認が必要 |

補足:上記は参考値であり、運送費・付属機器・設置指導などで別途費用が発生します。また、物価上昇の影響で料金改定が行われている可能性があるため、契約前の再確認が必須です。

レンタル・リース・購入の比較表|コストと柔軟性の違い

協働ロボットの導入方法には、レンタル・リース・購入の3つの形態があり、それぞれでコスト感や柔軟性が大きく異なります。

導入形態別の特徴比較

| 項目 | レンタル | リース(ファイナンス) | 購入 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | ほぼなし | 初期手数料・保証金あり | 高額(機種により100~500万円超) |

| 契約期間 | 短期(1か月~) | 長期(3年~7年) | 自社保有(耐用年数5年以上) |

| 柔軟性 | 高(返却・変更可能) | 中(途中解約原則不可) | 低(固定資産化) |

| メンテナンス対応 | 業者が対応(パック込み多) | 保守付き契約の場合もあり | 自社または別契約での対応 |

| 補助金適用の可否 | 基本対象外(制度次第) | 一部対象(補助事業により異なる) | 多くの設備補助金で対象 |

補足:本格運用や長期使用を見込む場合は、レンタルは割高になる可能性があるため、費用と運用年数のシミュレーションが重要です。短期導入・検証用途にはレンタルが優位性を持ちます。

導入費用を左右する5つの要因(期間・作業内容・支援範囲など)

同じ機種でも、企業によって見積額が異なるのはなぜか?その理由は、以下の5要因によって料金が変動するためです。

- 契約期間と支払い形式

短期契約ほど割高に、長期契約で割引される傾向があります(例:1か月契約と6か月契約で月額が異なる)。 - 作業内容の難易度と適合性

対象作業が複雑な場合、ツール変更・工程カスタマイズが必要となり、導入支援費が上乗せされます。 - 設置環境とインフラ整備の要否

搬入スペースの狭さ、電源設備の特殊性、安全対策の追加などがあると別途費用が発生します。 - トレーニングや操作支援の範囲

eラーニングのみ無料提供のケースもあれば、現地指導が別料金となる場合もあります。 - 保守・保証・代替機の有無

トラブル時に業者対応がどこまで含まれているか、契約内容により料金とリスクが変わります。

これらを踏まえた上で、単純な価格比較ではなく「費用に何が含まれているか」を読み解く視点が重要です。

レンタルできる協働ロボットのメーカー・サービス別比較

協働ロボットをレンタルで導入する場合、メーカーの選択だけでなく、「どのサービスを使うか」によって料金、サポート内容、機種の選択肢に大きな違いが出ます。現場ニーズに最も適した選択をするためには、各社の特徴や強みに加え、「どの業種・用途に強いか」まで把握しておく必要があります。

高島ロボット・東京センチュリー・オリックスなど主要業者比較

協働ロボットのレンタルを提供する業者は多数ありますが、中でも「短期導入・設置支援・保守込みパック」など実務で評価されているのが下記3社です。

主要レンタルサービス業者の比較

| 業者名 | 主な機種取扱 | 契約期間 | 導入支援/保守 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 高島ロボットレンタル | UR・CRX・duAro ほか | 月額/1か月~ | 〇 | 短期対応に強く、出荷リードが早い |

| 東京センチュリー | UR・TM・OMRON ほか | 最短1週間~ | △(一部あり) | SIer連携での大型案件対応が得意 |

| オリックス・レンテック | UR・CRX・Sawyer ほか | お試し6か月~ | ◎ | 教育コンテンツ・設置サービス込みパックが充実 |

補足:同じ機種を取り扱っていても、支援内容や契約条件は大きく異なります。選定の際は、導入スピード・教育体制・途中解約可否など、現場状況に応じて確認が必要です。

製品ラインナップ別の強みと適用業種(UR・テックマン・Sawyerなど)

ロボットメーカーごとに機能・用途の特性が異なり、適した現場も変わります。価格や重量だけでなく「どんな工程で本領を発揮するのか」を把握することが、無駄な費用や失敗導入を防ぐ第一歩です。

以下に代表的なメーカーと、それぞれの特徴・適した業種をまとめました。

メーカー別・機種の強みと適用業種

| メーカー名 | 主力機種 | 特徴 | 適用業種・工程の例 |

|---|---|---|---|

| Universal Robots(UR) | UR3e/UR5e/UR10e | 操作性・拡張性が高く、多関節対応 | 電子部品の挿入/検査/梱包 |

| Techman Robot(台湾) | TM5/TM12/TM14 | ビジョン搭載、設定が容易 | 精密検査/多品種搬送/バーコード識別 |

| Rethink Robotics(Sawyer) | Sawyer | 単腕/軽量、狭所作業に強い | 小物ピッキング/卓上仕分けなど |

| OMRON(オムロン) | TMシリーズ(TM5,TM12,TM14 等)※ Techman 製 | 顧客対応力高、FA連携サポート | 組立/検査/物流/搬送など汎用工程 |

| Yaskawa(安川電機) | MOTOMAN‑HCシリーズ | 6軸、中・大型可搬モデル/防塵防滴対応 | 自動車部品搬送/ライン組立/荷役作業 |

補足:同じ「可搬重量」でもアーム長・関節自由度・対応ツールの差で作業効率が変わります。現場工程に対して「何が必要か」を優先して選定すべきです。

短期レンタル vs パックプランの選び方と注意点

協働ロボットのレンタルには、「1か月単位で契約できる短期レンタル」と、「6か月~12か月のパックプラン」の2つが主流です。それぞれに向き・不向きがあります。

選び方のポイント

- 期間が読めない・試験導入目的なら短期レンタル

解約自由度が高く、実験導入・社内稟議前の試用に適しています。 - 期間・用途が明確な工程ならパックプラン

月額コストが抑えられるうえ、教育サポートや代替機保証がパッケージされている場合が多いです。

注意点として、「短期契約=高単価」になる傾向があるため、同じ6か月でも「単月契約×6」と「6か月パック」ではトータルコストが大きく変わることがあります。契約時には「どこまで費用に含まれているか」の明細確認を忘れないようにしましょう。

判断ミスを防ぐための、選定時の注意点を徹底解説しました

本ガイドでは、協働ロボットの基礎知識から導入メリット、安全規格、活用事例、補助金情報までをわかりやすく網羅。

さらに、溶接・パレタイジング・小型モデルなどの具体的な事例や、主要メーカーの比較、可搬重量別の用途マッピングまで、導入検討に役立つ実践的な情報を掲載。

業種別・目的別の協働ロボットレンタル活用事例

協働ロボットのレンタルは、「今、試して確かめる」ための柔軟な導入手段として、業種や現場ニーズに応じて広がっています。以下では実際の業種ごとに、どのような目的でロボットが活用されているかを具体的に解説します。

製造業(検査・ピッキング・組立)の導入効果

中堅〜中小の製造業では、作業標準化や人手不足の補完目的で協働ロボットを短期レンタルで試す事例が増えています。

たとえば、ある精密部品メーカーでは、目視検査工程にUR5eを3か月レンタルで導入。照明条件や撮影距離の違いによる不良検出精度の確認が目的でした。結果的に、作業者2名分の工程を補完でき、常設導入を検討するきっかけとなりました。

一方、自動車部品組立の現場では、CRX-10iAが組立工程に試験導入されました。人と隣接して作業できる特性を活かし、治具を併用してトルク管理の必要な作業に対応。月単位で導入を繰り返しながら、作業の「置き換え可能範囲」を見極めるという柔軟な活用方法が取られています。

食品・化粧品ラインでの衛生対応と作業効率化

清潔さと作業柔軟性を両立させたい食品・化粧品業界では、コンパクトで扱いやすい協働ロボットの短期レンタルが相性の良い選択肢となっています。

冷菓製造業者の事例では、COBOTTA(デンソーウェーブ)をパッケージ整列工程に1か月レンタル。1回の設置で日常清掃が簡単にでき、衛生基準もクリア。アルバイトが中心の現場でも操作が簡単で、教育コストも抑えられたと報告されています。

化粧品充填ラインでは、Sawyerがボトルの整列および検品作業に導入されました。2週間のイベント期間限定で借りられ、短期的に人手不足のピークに対応。繰り返し精度の高さが評価され、次年度以降の繁忙期対策として定期契約が検討されています。

教育機関・イベントでのレンタル活用事例

製造現場だけでなく、協働ロボットは教育・展示の場でも活用が進んでいます。特に操作性の高さとプログラミングのしやすさから、学生や非エンジニアにも扱いやすいツールとして注目されています。

ある高専では、Techman Robot(TM5)を用いた協働ロボットの実習カリキュラムを、3週間限定でレンタル導入。ティーチング操作・AIビジョンとの連携・動作シミュレーションまで一連の工程を学生に体験させることで、企業側からも高評価を得ています。

また、製造業の展示会では、ロボットによる「くじ引きマシン」や「おみくじロボット」として、CRXシリーズが来場者とインタラクティブにやり取りするブースが設置されました。注目を集めると同時に「実際の動きが見える」という営業ツールとしての価値も見出されています。

以下に、用途と導入効果を業種別に整理したマトリクス表を示します。

| 業種 | 主な活用目的 | レンタル導入のメリット |

|---|---|---|

| 製造業 | 検査・ピッキング・組立 | 工程標準化・トライ&エラーが容易 |

| 食品・化粧品 | 衛生的な自動化/短期増員対策 | 洗浄対応・設置撤去が簡便 |

| 教育機関・展示会 | 実習教材/来場者デモ体験 | 操作体験のしやすさ・イベント活性化 |

補足:レンタルであれば、業種ごとに異なる制約(衛生基準、人材育成、搬送距離等)に応じて、「一時的な実証→本導入判断」までのプロセスを柔軟に運用できます。

協働ロボットを「レンタルするべきか?」を判断する10のチェックリスト

協働ロボットをレンタルすべきかどうかは、費用の大小ではなく、自社の工程・期間・体制・経営判断を総合的に見て決める必要があります。このセクションでは、現場と経営の両視点から導き出した実用的な10の判断基準を提示します。

自社の作業・体制・ニーズに合わせた診断項目

以下の10項目は、レンタル適性のある企業が共通して満たしている条件です。自社の現状と照らし合わせてチェックしてみてください。

レンタルと購入を分ける損益分岐の見極め方

このチェック項目を活用することで、自社がレンタルをすべきか、それとも購入やリースの方が適しているのかを判断できます。以下に意思決定を支援する簡易的な整理表を提示します。

チェックリストに基づく判断整理

| 該当するチェック数 | 推奨される導入形態 |

|---|---|

| 上記1~4のうち3つ以上該当 | 短期レンタルによる導入が有効 |

| 上記5~10に複数該当 | 長期リースまたは購入の検討が適切 |

| 両方に同程度該当する場合 | 検証目的でレンタル → 以降は本導入検討へ |

この表は、「工程の限定性」と「体制・契約リスクの受容力」の両面から判断するための構造になっています。現場レベルのトライアルから経営判断に至るまでのステップを可視化するための一助となります。

現場視点と経営判断を両立する意思決定フレーム

ロボット導入は単に費用対効果では語れません。現場の可動率、教育コスト、作業工程の標準化、そして経営上の投資計画やリスク回避策が絡む複雑な判断です。

そのため、上記のようなチェックと整理を行い、「試してから本格導入」「トライアンドエラー前提の柔軟な契約形態を選ぶ」といった戦略的ステップを取ることが、結果として損失を抑えつつ最適な導入に繋がります。

協働ロボットレンタル導入の流れと注意点|契約から設置まで

協働ロボットのレンタル導入は「申し込めばすぐに使える」ほど単純ではありません。現場への適合性、技術支援の有無、契約条件の詳細に至るまで、事前の確認と準備が成否を分けるポイントです。このセクションでは、導入前から設置・運用に至るまでの流れと、失敗を防ぐための注意点を体系的に整理します。

導入前の検討ポイントと社内準備事項

ロボットレンタルを成功させるには、まず社内で次の2点を明確にしておく必要があります。

- 導入目的と対象工程の明確化:どの作業を、どの期間で自動化するのか。作業手順や作業頻度が標準化されているかどうかも重要な判断基準です。

- 現場の受け入れ体制と設備環境:設置スペースや搬入経路、安全対策(周辺機器やフェンスなど)の整備が事前に必要となります。

また、稟議や社内合意を進めるにあたっては「期間」「費用対効果」「人員配置」などを資料化し、実行フェーズに備える準備が求められます。

技術支援・研修の有無と内容を事前にチェック

導入後の「扱えるかどうか」は、提供される教育支援の内容に大きく左右されます。現場のスムーズな立ち上げに欠かせない支援の一例として、以下のようなものがあります。

- 初期ティーチング支援:設置後に行う動作プログラム設定のサポート

- 操作研修:eラーニングやオンライン形式の研修に加え、現地トレーニングを提供する企業もあります

- 問題発生時のリモート・オンサイト支援:不具合時に対応できる体制が整っているか

とくに現場担当者のITリテラシーや経験値によっては、マニュアルだけでの運用が困難な場合もあるため、教育支援が契約に含まれるかは事前に明確にしておくべき項目です。

契約条件・保証内容・途中解約などの注意点

レンタル契約には、費用以外にも見落とされがちな条件があります。導入後のトラブルを避けるためには、以下のポイントを事前に確認することが重要です。

導入時に発生する一時費用が見積書にすべて含まれているかも要注意です。

導入プロセスと注意点の整理

以下の表は、導入の各ステップと、それぞれのフェーズで留意すべきポイントをまとめたものです。

| フェーズ | 主な作業内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 事前検討 | 対象工程の選定、目的明確化、現場ヒアリング | 属人化した工程や短期用途に適しているかを確認 |

| 契約・発注 | 見積もり取得、契約書締結、設置日程の調整 | 解約条件、保守体制、オプション費用の有無をチェック |

| 設置・研修 | ロボット搬入、初期設定、操作指導 | 時間確保、人員配置、現場への浸透が重要 |

| 運用と評価 | 稼働状況モニタリング、作業改善、費用対効果の検証 | 成果指標(省人化率、作業時間短縮など)を定量化する |

この表は、導入から運用までのステップを網羅的に示し、各フェーズでの「つまずきやすいポイント」に先回りできるよう構成しています。

協働ロボットのレンタルは、購入と比べて柔軟性に優れる一方で、契約条件の把握や社内体制の整備が不十分なままでは逆効果になりかねません。導入に向けた段取りをしっかりと把握し、社内外のコミュニケーションを適切に取ることで、初めて「使えるロボット活用」が実現します。準備の精度が導入効果を左右するという意識が、最も重要な成功要因と言えるでしょう。

協働ロボットレンタルで成功する企業の共通戦略

協働ロボットのレンタル導入は単なる「労働力の代替」ではなく、組織の生産性向上・安全性強化・営業支援にも広く貢献する戦略的手段となっています。レンタルで成果を出している企業に共通するのは、導入を一時的なコスト削減ではなく「継続的改善の起点」と捉えている点です。

導入後の改善サイクルと運用体制の作り方

成功する企業は、レンタル期間を「仮設検証の機会」と位置づけ、PDCAサイクルを繰り返す運用体制を構築しています。特に重視されているのが以下の2点です。

- ロボット稼働ログの収集と分析に基づく工程改善(過剰動作の削減・動作経路の最適化など)

- 導入初期から「人が介在すべき領域」と「自動化すべき領域」を明確に切り分けて設計している

これにより、レンタル期間終了後に本格導入(リース・購入)へと円滑に移行できる企業が増えています。

安全対策・現場教育・トラブル対処のベストプラクティス

協働ロボットは人と同じ空間で稼働するため、安全性と教育体制が極めて重要です。現場での実践例からは、以下のような対応が効果的とされています。

- 初回導入時に、安全柵の有無を現場ごとに判断し、必要であれば簡易的なパーテーション設置で対応

- 操作トレーニングは動画マニュアルと実機でのハンズオンを組み合わせ、現場レベルでの教育時間を短縮

- トラブル発生時には、ロボットメーカーの遠隔支援サービスやチャットサポートを活用し、現場の業務停止時間を最小化

ロボット側に安全停止やフォースリミット機能が搭載されている機種であっても、設置場所や作業内容によっては人的リスクが残るため、社内ルールの整備が必須です。

協働ロボット活用の成功パターン

以下は、導入から定着までの流れと、それぞれの段階で成果を出す企業が実践している要点をまとめた表です。

| フェーズ | ステップ | 内容例 |

|---|---|---|

| 目的定義 | 明確な工程特定 | 何を・どの作業で・どの期間レンタルするかを明確にする |

| 現場教育・初期稼働 | ティーチング・操作研修など実施 | 操作担当者の教育と現場テスト稼働を行う |

| 運用・改善 | ログ取得 → 改善 | 動作ログをもとに最適化や工程設計の見直しを実施 |

| 評価と判断 | 全体導入 or 再レンタルの判断 | コスト・品質の安定度に応じて本導入 or 別工程に展開するか検討 |

補足:この図は、単発的なレンタル活用に終わらず、継続的改善とスケーリングへとつなげる企業の実例をもとに構成しています。各段階で意識するべき視点を可視化しています。

マーケティング視点での活用(展示・営業支援活用等)

協働ロボットのレンタルは、製造現場だけでなく、BtoB企業の展示会・販促活動でも注目されています。たとえば、ある産業機械メーカーでは、展示会ブースでUR5eにピッキング動作を繰り返させ、製品特徴を体感的に伝えるデモを展開。これにより、来場者とのコミュニケーション機会が増え、営業案件化率が従来比で1.8倍に増加したという報告があります。

また、営業資料に「実際の協働ロボット導入デモ動画」を添えることで、顧客の意思決定を早める効果も確認されています。協働ロボットは単なる作業機械ではなく、ブランディングやCX(顧客体験)の向上にも寄与するツールへと進化しています。

ロボットのレンタル活用で成功する企業は、単に業務を委ねるのではなく「戦略的に使い倒す」設計をしている点が共通しています。導入のハードルを下げつつも、成果の最大化を見据えた運用体制を早期に整備することで、コストに見合う以上の価値を引き出すことが可能になります。読者の皆さんも、今の組織状況と照らし合わせながら、次の一手としてのレンタル活用を具体的に検討してみてください。

協働ロボットのレンタルでよくある質問と実務的な回答集 FAQ

- 最短どれくらいの期間からレンタルできますか?

一般的には「1か月単位」が主流ですが、短期イベントや実証実験向けに「1週間単位」でのレンタルに対応する業者も増えています。事前に相談すれば、スケジュールに柔軟に応じてくれるケースもあります。

- 協働ロボットの設置って専門知識がないと難しいですか?

多くの機種は「ティーチングペンダント」や「GUI操作」により、非エンジニアでも初期設定可能です。ただし、立ち上げ初日は業者の技術者によるサポートを受けると安心です。

- 工場内に安全柵がなくても使えますか?

協働ロボットは基本的に人との協働を前提に設計されていますが、「可搬重量」や「動作速度」によっては、簡易パーテーションの設置や作業エリアの区画分けが必要になることもあります。

- 故障やトラブルが発生したらどうなりますか?

保守契約の内容によりますが、多くのレンタルプランでは「初期不良・故障対応」「代替機提供」などのサポートが含まれています。内容は必ず契約書で確認しておきましょう。

- 途中で契約期間を延長したくなったら対応できますか?

はい、多くの業者で「レンタル延長」や「そのままリース・購入に切り替え」も可能です。導入効果が出ている場合、再度運搬設置する手間を省く意味でも延長活用は現実的な選択肢です。

- 初期費用や設置費用は見積書にすべて含まれていますか?

一部業者では「ロボット本体のレンタル料」以外に、「設置費」「ティーチングサポート費」「返却時費用」などが別途請求されることがあります。費用の内訳は見積段階で詳細に確認してください。

- レンタル品でもインターフェースや末端ツール(グリッパーなど)のカスタムは可能ですか?

多くの協働ロボットはモジュール設計でカスタム可能ですが、レンタル中の改造には制限があります。工具やアーム先端の変更は事前申告が必要なことがほとんどです。

- ロボットの稼働データを自社で記録・分析することはできますか?

一部の高機能モデル(URシリーズやTMなど)は、稼働ログの出力や外部システムとの連携が可能です。導入時にデータポート(USB/Ethernet)の仕様も確認すると良いです。

- 衛生環境下でのレンタル利用に特別な制限はありますか?

食品・医療用途では「ステンレス仕様」や「防塵防滴IP対応モデル」が指定されることがあります。また、返却時のクリーニング義務がある場合もありますので、用途に応じた条件確認が必須です。

- 複数拠点で順番に使い回すような運用はできますか?

契約上「設置場所限定」の条項が入っているケースが多く、勝手に移動させると契約違反になることもあります。ただし、業者に申請すれば「再設置込みの回収・再設置プラン」で対応できる場合があります。

まとめ|協働ロボットレンタルは「戦略的な導入判断」がすべて

協働ロボットレンタルを成功させる鍵は、「導入したら終わり」ではなく、「戦略的に段階を踏んで導入判断をすること」にあります。成功企業とそうでない企業の明暗は、まさにここにかかっています。

レンタルをうまく活用している企業は、お試しから段階的に導入を進め、本導入時に失敗しない判断を下せるよう体制を整えています。一方、適当に導入して軌道修正できずに終わってしまう企業も少なくありません。

成功する導入戦略のポイント

ここからは、特に重要な2つのポイントをまとめます。

- チェックリストや導入診断を活用し、自社にとって「レンタルが得か?」を客観的に判断する

- 導入前後に運用計画と改善サイクルを設計し、本導入への判断材料とする

成功企業と非成功企業の比較フロー

以下は、戦略的にレンタル判断する企業と後手に回る企業の意思決定差を可視化した図解です。

[成功型]

現場課題の可視化 → チェックリスト診断 → 短期レンタル検証 → 成果測定 → 本導入判断

[非成功型]

とりあえず導入 → 期間・目的曖昧で稼働不良 → 評価なし → 契約終了成功型は「目的と評価基準を明確化し、レンタルを検証ツールとして使い切る」のが特徴です。非成功型は導入が目的化してしまい、再現性や継続性を欠きます。

協働ロボット導入を成功させるための手順整理

協働ロボットのレンタルを検討する際は、以下のステップを順に進めていくことで、導入の成功確度が大きく高まります。

このアクション設計により、「レンタル導入で終わるのではなく、戦略的ステップに変えていく」企業姿勢が確立できます。

協働ロボットのレンタルは、確かに初期負担を抑えた導入方法ですが、「何のために」「どう評価するか」「どう動かすか」を戦略的に設計するかで、その成果は大きく変わります。