「コストを抑えて2D SLAMで導入したが、段差や人の往来に対応できず、結局止まってばかり…」

「高性能な3D SLAMを選んだものの、オーバースペックで費用対効果が見合わない」

SLAM方式AMRの導入でよく聞かれる、こんな後悔。実は、2Dと3D、どちらが良いという単純な話ではありません。成功の鍵は、自社の「現場環境」と「求める精度」に応じて、両者を正しく“使い分ける”ことにあります。

本記事では、その判断基準を明確にするため、2Dと3Dの技術的な違いから、現場別の適合性、そして見落としがちなコスト構造までを徹底比較。「あなたの現場の最適解」を導き出すための、実践的な選定ガイドです。

そもそもSLAMとは何か?AMRが正確に動くための基本と応用を解説

AMR(自律移動ロボット)が自律的に正確な走行を行うためには、「SLAM」の理解が欠かせません。このパートでは、SLAM技術そのものの役割と構造、2Dと3Dの違いを具体的に深掘りしながら、“なぜこの技術が必要なのか”を実感できるよう解説していきます。

SLAMとは?なぜAMRに不可欠なのか

自律移動ロボット(AMR)において、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)は不可欠な中核技術です。名前の通り、「自己位置の推定(Localization)」と「環境地図の生成(Mapping)」を同時に行う仕組みであり、GPSが使えない屋内空間での自律移動を実現するうえで欠かせません。

たとえば、AMRが施設内を自律走行するには、「今どこにいて」「どこへ向かい」「どう動けばよいか」をリアルタイムで把握する必要があります。SLAMはその全てを可能にする技術基盤です。逆に言えば、SLAMがなければAMRは迷子になり、障害物にぶつかり、正確な搬送やルート最適化が不可能になります。

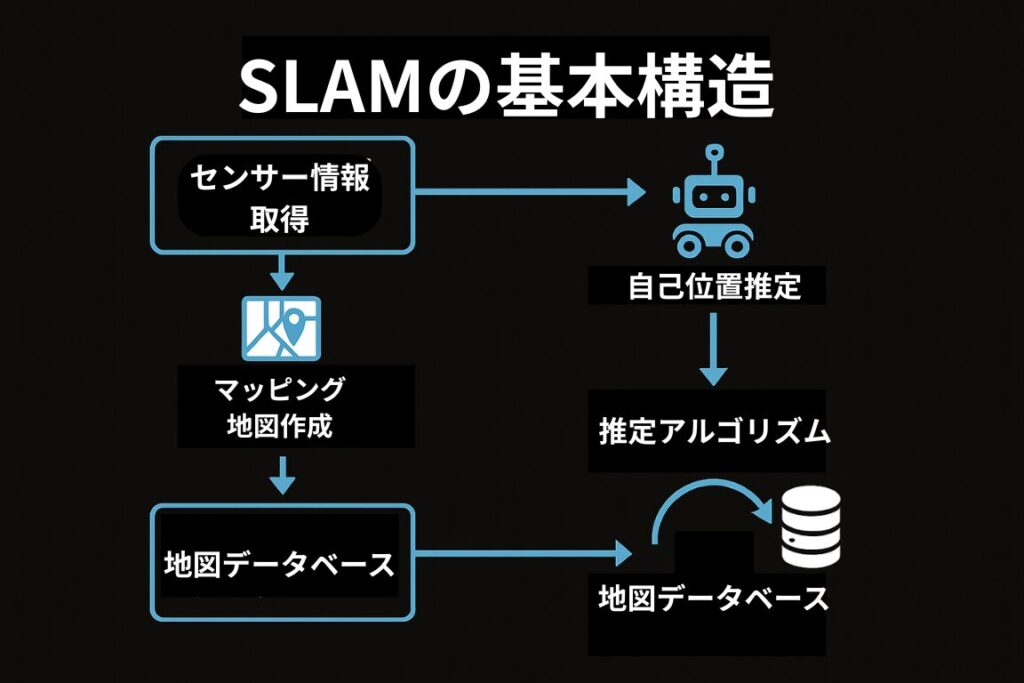

SLAMの基本構造

SLAMがどのような処理をリアルタイムで行っているかを、イラストで示します。

SLAMは単なる地図作成ではなく、常に自分の位置を推定しながら、地図と位置情報を相互に更新し続ける「循環的プロセス」です。これにより、未知の環境でも進行方向を判断し、適切なルート選択・障害物回避が可能になります。

このように、SLAMはAMRのナビゲーション・自己位置補正・空間認識の全てを支える土台です。

Factory DX

運営事務局

特に物流・製造・医療・屋外構内搬送といった現場では、SLAMの精度がAMRの安全性・業務効率を左右すると言っても過言ではありません。

自己位置推定+地図生成の同時処理とは

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)とは、ロボットが自分の現在位置を把握しながら、同時に地図を作成する技術です。これは、人間でいえば「初めて入った建物内で、自分が今どこにいるかを意識しながら、頭の中に見取り図を描いていく」ような行動に近いものです。

AMRはこのSLAMを活用することで、未知の環境でも壁や障害物の位置を把握し、安全かつ効率的に移動できます。GPSが使えない屋内でも、リアルタイムなナビゲーションが可能となるため、工場や倉庫、病院や商業施設といったさまざまな現場で導入が進んでいます。

AMRにおけるSLAMの役割と期待効果

SLAMの質は、そのままAMRの性能を左右します。SLAMの地図作成が粗く、自己位置の誤差が大きければ、AMRは通れない場所を突き進んだり、通路の真ん中で止まってしまったりといったトラブルを引き起こします。逆に、精度の高いSLAMが実装されていれば、複雑なレイアウトの工場や動線が混雑する施設内でも、スムーズな搬送や清掃が実現できます。

特に、床に段差や傾斜がある現場、障害物の配置が日々変化する現場では、SLAMの能力が信頼性のすべてを決めるといっても過言ではありません。

2D SLAMと3D SLAMの構造比較

2Dと3DのSLAMでは、「見ている世界」が根本的に異なります。それはセンサー構成の違いから始まり、データ処理の難易度、生成されるマップの精度や使い方に至るまで、幅広く影響します。以下では、両者の技術的構成要素と運用面での違いを具体的に見ていきます。

センサー構成(LiDAR/ステレオカメラ/IMU)

以下の表は、2D SLAMと3D SLAMで使用される代表的なセンサー構成の違いを整理したものです。使用するハードウェアの違いが、そのまま対応可能な環境の違いにも繋がります。

| センサー種別 | 2D SLAMで使用 | 3D SLAMで使用 |

|---|---|---|

| 2D LiDAR | ◯ | △(補助用) |

| 3D LiDAR | × | ◎ |

| ステレオカメラ | × | ◯ |

| RGB-Dカメラ | × | ◯ |

| IMU(慣性センサー) | △(補助) | ◎(必須) |

2D SLAMは1方向にのみセンサーデータを取得する2D LiDARが主役であり、構成も軽量です。一方、3D SLAMは高さ・奥行き情報まで取得するため、カメラやIMUなどの多様なセンサーを統合して使用します。この構成の違いが、立体空間の把握力と柔軟性の差につながります。

AMRに搭載されるLiDARの仕組みや障害物検知の精度については、こちらの記事も参考になります。

アルゴリズム・処理方式の違い(Gmapping vs RTAB-Mapなど)

アルゴリズム面でも、2Dと3Dは大きく異なります。2D SLAMでは、GmappingやCartographerなど、2D平面に最適化された比較的軽量なアルゴリズムが使われるのに対し、3D SLAMではRTAB-Map、LOAM、LeGO-LOAMなどの点群処理・空間再構成を含む重演算アルゴリズムが主流です。

3D SLAMは、大量のセンサーデータをリアルタイムに処理するために高性能な演算資源(CPU/GPU)が不可欠であり、演算量やデータ構造の複雑さも圧倒的です。その分、得られる情報量と信頼性も格段に上回ります。

マップ活用の違い|2Dと3Dの出力例

以下の表では、SLAMによって生成されるマップの形式と、それが現場でどのように活用されるかを整理しています。

| 出力マップ | 2D SLAM | 3D SLAM |

|---|---|---|

| 表現形式 | 平面マップ(ビットマップ風) | 点群マップ、メッシュデータ |

| 利用用途 | 経路計画、回避動作 | 高精度ナビゲーション、障害物分類 |

| 可視化イメージ | 黒白マップ、シンプルな平面図 | 立体構造含むリアルな空間再現 |

2Dマップは、壁や障害物の位置を認識するには十分で、狭く平坦な環境での経路制御には適しています。しかし、3Dマップは段差や天井の高さ、立体構造を認識できるため、複雑な環境や多階層の施設では極めて有効です。これにより、誤作動のリスク低減や、空間の有効活用が可能になります。

マッピング精度の実データ比較

SLAM方式を選定する上で、最も見落とされやすいが重要なのが「マッピング精度」です。AMRの自律走行の安定性・安全性・業務効率は、どれだけ正確に地図が作られ、自己位置が把握できるかにかかっています。

失敗事例から学ぶ、導入前に確認すべき要件と見落としポイントを整理。

「なぜ失敗するのか」が分かることで、対策が明確になります。

無駄なコストや手戻りを防ぐためにも、事前確認が不可欠です。

→ 失敗しないための導入チェックリストを無料で見る

空間把握・自己位置誤差の数値事例

一般的なAMR用途で使用されているSLAM方式における、代表的な精度指標は以下のとおりです。これは、倉庫や製造業、医療施設などでの実用値や導入事例をもとにした参考値です。

以下の表では、2D SLAMと3D SLAMにおける主要な精度項目について、比較しやすいよう数値ベースで整理しています。

| 精度項目 | 2D SLAM | 3D SLAM |

|---|---|---|

| 自己位置誤差 | ±2〜5cm | ±0.5〜1.5cm |

| 地図の詳細度 | 中(壁・障害物程度) | 高(棚・机・人も識別可) |

| 障害物回避精度 | 中(誤検出あり) | 高(構造まで認識) |

わずか数センチの誤差でも、AMRの走行パスが壁際に寄りすぎる、障害物に異常接近する、協調運転中の他機体と干渉するなどの実害につながります。特に狭い通路、高速移動、複数台運用では、マッピング精度の差が稼働率やトラブル頻度に直結するため、運用設計上のリスクヘッジとしても見逃せません。

精度を左右する要因(床材、光、障害物)

マッピング精度はSLAM方式だけで決まるわけではありません。現場の物理的・環境的要因も大きな影響を与えます。以下に主な要因とその影響例を整理します。

- 床材の状態と反射特性

→ 2D LiDARは床面反射に影響されやすく、ツヤの強い床では測定誤差やノイズが生じやすい傾向があります。 - 照明環境(明暗差・フリッカー)

→ 3D SLAMでRGB-Dカメラやステレオカメラを使う場合、光の強さやちらつきが空間把握精度を低下させることがあります。 - 動的要素の多さ(人・台車・フォークリフト)

→ 一時的な遮蔽や構造物の変化に対して、2Dは再マップに弱く、3Dは空間認識力に優れるため、動的環境では3Dが安定します。

これらの要因を事前に調査・評価し、最適なSLAM方式を選定することで、トラブルを未然に防ぎ、長期的な運用安定性を確保することができます。

2D・3D SLAMに関するよくある質問(FAQ)

- 2D SLAMと3D SLAMは具体的にどんな場面で使い分けるべきですか?

導入現場の環境複雑性と精度要件によって判断します。段差・障害物が多い現場や高精度が必要な場合は3Dが推奨されます。

- 2D SLAMの精度で本当に問題ないのでしょうか?

±2〜5cm程度の誤差が許容できる場合は問題ありませんが、狭所搬送や人との共存がある場合は3Dが安全です。

- 将来的に2Dから3Dにアップグレードできますか?

一部のAMRでは可能ですが、センサー構成や処理系が異なるため、ハードウェア・ソフトウェアの再設計が必要です。

- 3D SLAMはなぜコストが高いのですか?

センサーが高価であり、演算処理能力が必要なため、ハード・ソフト両面での設備投資が必要となるからです。

- 屋外で使うなら必ず3D SLAMが必要ですか?

屋外は段差・照度変化・GPS不使用の条件が重なるため、3D SLAMが基本的に推奨されます。

- SLAMのマップ生成にはどれくらい時間がかかりますか?

2Dで数分〜十数分、3Dでは環境の広さにもよりますが数十分〜数時間かかることもあります。

- AMRが地図を一度作ったあと、環境が変わったらどうなりますか?

再マッピングや部分修正が必要です。3D SLAMは再学習・自己修正に優れています。

- 高精度SLAMは誤作動しないのですか?

どのSLAMでも誤差ゼロではありません。センサーのキャリブレーションや環境整備が前提です。

- AMR導入前に何を準備すればよいですか?

施設図面、障害物・段差情報、ネットワーク環境の整備、保守体制の検討などが必要です。

- 複数台のAMRを協調運転させる場合、どのSLAM方式が適していますか?

高精度な空間共有が必要となるため、基本的には3D SLAMが推奨されます。

AMRとSLAMの最適な関係とは?現場環境で差が出る選定ポイントを解説

まず、結論をお伝えすると、屋内の定型環境なら2D SLAMで十分、複雑・変化の多い環境なら3D SLAMが必要です。その理由をくわしく解説します。

AMR(自律移動ロボット)の導入で最も重要なのは、「どのSLAM方式を選ぶか」です。初期段階のこの判断こそが、その後の安定運用・精度・コストのすべてに直結します。多くの現場では「とりあえず2Dから」と考える傾向がありますが、それが“失敗の第一歩”になることも少なくありません。

SLAM方式を誤ると、地図がずれる、AMRが障害物を見落とす、ルート変更に対応できないなど、深刻な運用障害を招きます。逆に言えば、「自社に合ったSLAMを最初に正しく選ぶ」ことができれば、導入後のROI(投資回収率)は飛躍的に向上し、運用負荷も劇的に軽減されます。

その判断基準は、「環境の複雑性 × 精度要件 × コストバランス」の3点です。

- 環境の複雑性とは、段差、動的障害物(人や台車)、屋外要素などを含むかどうか

- 精度要件とは、ミリ単位での自己位置精度や、障害物回避精度の厳しさ

- コストバランスとは、センサー・演算機器・導入構築・保守まで含めた総費用の最適化

現場が単調で構造が固定的ならば、2D SLAMでも安定した運用が可能です。一方で、人やモノが頻繁に動く、構造が入り組んでいる、地形が変化しやすい環境では、3D SLAMの高精度な空間認識能力が不可欠となります。

導入現場のリスクを最小限に抑えながら、最大限の効果を引き出すには、「2Dか3Dか」の選定がすべての起点になるのです。

2D SLAMと3D SLAMの選定比較表

以下は、2D SLAMと3D SLAMの主要な違いを一目で比較できる表です。

ユーザーが「自分の現場ではどちらが最適か」を直感的に判断できるよう、センサー構成・対応環境・精度・導入コストなど、実務上重要な観点を網羅しています。

| 比較項目 | 2D SLAM | 3D SLAM |

|---|---|---|

| センサー構成 | 2D LiDAR(単一平面) | 3D LiDAR、ステレオカメラ、IMU |

| マッピング精度 | 約±2〜5cm(参考値) | 約±1cm未満(参考値) |

| 対応環境 | 単調な屋内、整備された床面 | 屋外、段差あり、障害物多い環境 |

| 処理負荷 | 低(軽量演算で可) | 高(GPU等の演算資源が必要) |

| 導入コスト | 比較的低コスト(数十万円〜) | 高コスト(100万円以上のケースも) |

| メリット | 軽量・低コスト・安定性高い | 高精度・柔軟対応・再現性に優れる |

| デメリット | 高低差や段差、複雑空間に弱い | 初期導入コスト、構築負荷が高い |

この表は、あくまで「一般的な傾向」としての参考値です。実際の選定では、現場の床材、障害物の密度、稼働時間帯の人流などを踏まえて、現場実証やPOC(概念実証)を行った上で判断することが推奨されます。

なお、3D SLAMは一見コストが高く見えますが、再地図化の手間や予期せぬダウンタイムが減ることで、中長期的な運用コストが2Dよりも安くなるケースもある点に注意が必要です。

なお、AMRにおける自己位置推定とマッピングの仕組みそのものについて基礎から知りたい方は、『AMRのマッピング機能とは?自己位置推定と地図生成の仕組みをわかりやすく解説』をご参照ください。

なぜAMRは2Dと3Dで動きが変わるのか?SLAM方式の構造的違いに迫る

2D SLAMと3D SLAMでは、使用されるセンサーの種類、取得できる情報の次元数、処理の難易度、結果としてのマッピング精度や自己位置推定の精度において大きな違いがあります。

2D SLAMは、主に1層のLiDARで床面の障害物や壁などを検出し、平面的な地図を作成する技術です。一方、3D SLAMは高さ情報も含めた空間全体を3次元で把握し、立体的な点群マップを生成します。

ここで本質的に異なるのは、「認識できる情報量と構造の複雑さへの対応力」です。

例えば、段差や傾斜、天井にぶら下がる配線などは、2Dでは認識できず、誤動作や衝突の原因になります。これに対し、3D SLAMでは高さ方向も含めて空間全体をスキャンするため、より安全で高精度な移動が可能になります。

また、演算処理の負荷も大きく異なります。2D SLAMは比較的軽量な計算資源でリアルタイム処理が可能ですが、3D SLAMはセンサーから得られる情報量が膨大であり、画像処理・点群処理・フィルタリングなどを高速に行う必要があるため、高性能なCPUやGPUを要求します。

Factory DX

運営事務局

このように、センサー構成の違いが情報取得の幅を変え、処理内容と難易度を変え、結果として運用に適した現場条件にも違いが生じるのです。

AMRの動作や制御方式の仕組みをより包括的に理解したい方は、『AMR制御システム完全ガイド|どう動く?何が違う?現場で役立つ判断ポイント』もあわせてご覧ください。

SLAMの基本処理構造

以下の図は、SLAMにおける基本的な情報処理の流れを簡潔に示したものです。2Dと3Dの違いを理解する前提として、どのように情報が取得され、どのように位置と地図が同時生成されるのかを視覚的に整理するのに役立ちます。

[センサー情報取得]

↓

[マッピング(地図作成)] ←→ [自己位置推定]

↓ ↑

[地図データベース] [推定アルゴリズム]この一連の処理は、すべてリアルタイムで行われます。センサーから得られる空間情報をもとに、マップと現在位置が同時に更新されるため、演算能力と情報精度の両方が求められます。

2Dと3Dでは、この処理に使用するデータ構造・演算方式・センサーの種類が大きく異なるため、マッピング結果と対応可能な環境のレベルも異なってくるのです。

SLAMの仕組みをもう少し基礎から理解したい方は、こちらの記事もご覧ください。

AMRに最適なのは2Dか3Dか?現場特性から導く最適解

AMR導入における最初の分岐点、それが「2D SLAMにすべきか、3D SLAMを選ぶべきか」です。この判断が正しければ、導入後の業務効率・安定性・保守コストすべてに良い影響を及ぼしますが、誤れば、ルート誤差、障害物回避失敗、頻繁な再地図化といった“運用上の詰まり”が発生します。

冒頭でもお伝えしましたが、この判断のカギは、大きく3つの要素に集約されます。

- 環境の複雑性(段差、傾斜、人の往来、屋外有無など)

- 求めるマッピング精度(±1cm以下か、数cmで十分か)

- システム予算と保守体制(コストとのバランス)

このセクションでは、判断ミスを防ぐためのチャートと、具体的な現場別マトリクスを活用しながら、「あなたの現場にはどちらが適しているのか」を実感ベースで見極められるようにします。

判断チャート|あなたの現場は2D?3D?

以下のチャートは、現場環境の特徴に応じて適切なSLAM方式を選べるシンプルな判断ロジックです。AMRの初期導入判断やPOC(概念実証)の企画段階で、非常に有効な思考フレームになります。

Q1:障害物や段差が多い環境ですか?

├─ Yes → Q2へ

│ ├─ 周囲環境が動的(人や物が頻繁に動く)ですか?

│ │ └─ Yes:3D SLAMを推奨

│ │ └─ No:2Dでも可能(要検証)

│ └─ 障害物が固定で簡単な構造 → 2Dでも運用可

└─ No → Q3へ

├─ 高精度マッピングが必要ですか?

│ └─ Yes:3D SLAM

│ └─ No:2D SLAMで十分このチャートでは、障害物の構造と動的要素の有無、高精度マッピングの必要性という3つの要素から、最も現場に適したSLAM方式を判断できます。特に、「段差がある」「人が頻繁に動く」「ミリ単位の精度が求められる」といった要件が1つでも該当する場合は、3D SLAMを前提に検討すべきです。

対応環境マトリクス|現場別SLAM適正

このマトリクスは、典型的な5つの現場環境を例に、2D SLAMと3D SLAMの適合性を視覚的に整理したものです。導入担当者が「自分の現場に一番近いのはどこか?」と照らし合わせながら、より具体的な選定判断を行えるように設計しています。

| 環境タイプ | 2D SLAM適正 | 3D SLAM適正 |

|---|---|---|

| 倉庫(棚固定) | ◎ | ◯ |

| 製造工場(段差あり) | △ | ◎ |

| 商業施設(人の往来) | △ | ◎ |

| オフィス内 | ◎ | ◯ |

| 屋外構内搬送 | × | ◎ |

2D SLAMは、構造が単調かつ人の動きが少ない現場(例:棚が固定された倉庫、オフィス内の清掃ロボットなど)において高い適正を持ちます。

一方で、段差や構造物が複雑な工場、人の流れが読みにくい商業施設、屋外の構内搬送といった環境では、3D SLAMの高度な空間認識力が必要不可欠です。

導入失敗を防ぐ、AMRとSLAMの適合性を見極めるポイント

SLAM方式を2Dか3Dかで選ぶ際、単に精度や価格だけで判断してしまうと、運用段階で思わぬ障害や追加コストが発生します。導入前にこそ、現場環境・通信インフラ・運用後のメンテナンス性といった視点から総合的に評価しておくことが重要です。このセクションでは、そのために検討すべき3つの重要ポイントを解説します。

現場適合性(施設図面・段差・照度)

SLAM方式がうまく機能するかどうかは、現場環境の物理的条件に大きく左右されます。

まず確認すべきは「施設構造の図面」です。段差の有無、通路の幅、天井高、機器や人の通行の動線を把握することで、センサーが把握しきれるかを判断できます。2D SLAMでは段差や複雑な構造に弱いため、これらの確認が甘いと、AMRが通れない・地図が作成されないといった不具合が発生します。

また、照度も重要です。3D SLAMでカメラを使う場合、明暗の差や光のちらつき(蛍光灯のフリッカー)によって画像処理精度が落ちる可能性があります。照度の安定性も事前に確認すべきです。

SLAMとインフラの親和性(5G/Wi-Fi、クラウド)

高精度なSLAMは、センサーデータを高速かつ大容量で処理する必要があります。そのため、通信環境との親和性が非常に重要になります。

2D SLAMの場合はオンボード処理で済むことも多いですが、3D SLAMではクラウドサーバーと連携した処理を行うケースもあります。その際、5Gや高速Wi-Fiなど、安定した通信が確保されていなければ、リアルタイム性が損なわれ、結果としてAMRの動作遅延や停止のリスクが高まります。

また、インフラ設計において「オンプレミス型かクラウド型か」という選択も重要です。通信障害時のフォールバック設計やセキュリティ要件も含めて検討しておく必要があります。

メンテナンス性とアップデート可否

SLAM技術は進化が速く、特に3D SLAMはアップデートの頻度も高いため、将来の運用体制も視野に入れておく必要があります。

AMRが一度マッピングした環境が、その後変更されるケースは少なくありません。機器のレイアウト変更、仮設の障害物、人流の変化などがあれば、マップの再生成が必要になります。

Factory DX

運営事務局

その際、センサーのキャリブレーション、アルゴリズムの再学習、再地図化の運用負荷をどこまで許容できるかが、事前検討の重要な視点です。

また、ベンダーによってはマップ生成や更新の作業がブラックボックス化している場合もあります。できる限り、現場側でも柔軟にメンテナンスやアップデート対応ができる体制を整えておくことが望ましいです。

コスト vs 精度の対比図(目安)

SLAM方式選定において、精度や構成だけでなく「費用対効果」も重要な判断軸です。以下の表では、代表的なシステム構成に対するおおよその導入費用と期待精度、適用シーンの例を示しています。

| システム構成例 | 導入費用目安 | 精度レベル(相対) | 適用シーン例 |

|---|---|---|---|

| 2D SLAM + 基本LiDAR | 30〜80万円 | 中(±3cm程度) | 倉庫、工場 |

| 3D SLAM + LiDAR+IMU | 150〜300万円 | 高(±1cm未満) | 病院、商業施設、屋外構内 |

導入費用の目安はあくまで参考値ですが、単純なイニシャルコストだけでなく、精度がもたらす業務効率の差・再学習や保守の手間・ダウンタイム発生頻度の低減まで含めて、全体のROI(投資対効果)を見積もることが重要です。

初期費用を抑えても、運用中のトラブルが多ければ結局割高になります。現場の要件に応じた中長期的な視点での判断が求められます。

まとめ:2D/3Dの選定は「現場特性 × 精度要件 × コスト感」のバランス

SLAM方式を選定する際、多くの現場でありがちなのが「初期費用を抑えるためにまずは2Dで…」という判断です。しかし、この一見合理的な判断が、長期的には思わぬコスト増や稼働停止を招くリスクもはらんでいます。

本当に重要なのは、「現場にとって必要な精度はどの程度なのか」「現在と将来の業務フローに適応できる構成なのか」「その投資に対して十分な業務改善効果が見込めるか」を、冷静かつ多面的に判断することです。

2D SLAMはコストパフォーマンスに優れ、定型レイアウトの倉庫やフラットな床面での運用においては非常に有効です。反対に、動的環境・障害物の多いエリア・高精度搬送が求められるケースでは、3D SLAMの恩恵は非常に大きく、初期投資以上の運用効率を実現できます。

最終的なSLAM方式の選定は、「環境の複雑さ × 精度の要件 × 投資バランス」の3要素を俯瞰し、短期的な価格ではなく中長期的な成果に基づいた判断を下すことが、失敗を避け、確実に成果を得るための判断軸です。

AMR導入前に見落としがちな落とし穴と、その回避策を実例ベースで解説しています。

現場のトラブルを未然に防ぐためのチェックポイントも網羅。

手遅れになる前に、必ず確認しておきたい内容です。

→ 導入前に読むべき失敗回避ガイドを無料ダウンロード