「協働ロボットを導入したいけど、新品は高すぎるし、投資回収できるかも不安…」

そんな悩みを抱えて、このページにたどり着いたのではないでしょうか。

製造現場の人手不足が深刻化するなか、ロボット導入の必要性は誰もが感じているはずです。でも、いざ導入を検討すると、

- 費用が数百万円から数千万円かかる

- 設置やティーチングも含めるとさらにコストがかさむ

- 導入後に「思っていたのと違った」と後悔したくない

こうした理由から、なかなか一歩を踏み出せずにいる企業が少なくありません。

そこで注目されているのが「中古の協働ロボット」です。新品の半額以下で手に入ることも多く、うまく活用すれば大きな費用対効果が期待できます。ですが、間違った選び方をしてしまうと、かえって高くつくという落とし穴もあります。

この記事では、中古協働ロボットの基礎知識から価格相場、選定時のチェックポイント、導入成功のための具体的なステップまで、初めての方でも確実に判断できるよう徹底的に解説していきます。

読むことで得られるのは、

- 「自社に合うロボットを、失敗なく安価に導入するための判断力」

- 「中古ロボット導入で、限られた予算でも現場改善を実現できる選択肢」

逆に知らないまま進めてしまえば、保証なしの高リスク品を掴んでしまう可能性や、将来のメンテナンスで手間とコストが膨らむリスクすらあるのです。

この記事を読むかどうかで、ロボット導入の成功と失敗が分かれるかもしれません。

ぜひ最後まで読んで、自社にとって最適な「賢い選択」を見つけてください。

協働ロボットの中古市場とは? いま注目される理由

中古の協働ロボット市場が今注目されている背景には、新品同様の高性能機をリーズナブルに導入できる点や、導入までのリードタイム短縮、さらには最新の自動化ニーズに迅速に対応できる柔軟性が挙げられます。

製造現場の自動化推進、労働人材不足への対策、そしてDX化の一環として、少量多品種生産や短納期対応を求める現場こそ、中古導入のメリットを迅速に享受する傾向があります。

協働ロボットとは?現場での役割と基本機能

協働ロボットは、人と同じ空間で安全に作業できる産業用ロボットです。人と機械が一緒に働くことで、作業効率と柔軟性が高まります。また、コンパクトかつ多関節で、比較的小型のパーツ搬送や組立作業、検査、ピッキングなど多様な工程に適応可能な点が特徴です。

力覚センサーや安全監視システムを標準搭載し、触れても動作が自動停止する機能があり、従来のロボットよりも設置環境・作業内容の自由度が広がっています。

現場導入時の一般的な用途と組み合わせ提案例

【用途例】

・部品の供給/ピック&プレース

・ネジ締めや検査など単純繰り返し作業

・多品種少量生産での柔軟な段取り替え

【組み合わせ事例】

ビジョンセンサとの併用で加工→搬送→測定まで自動化可能

AGV(無人搬送台車)との連携でライン間搬送も実現このような柔軟な自動化提案により、作業者の負担軽減や品質の安定、現場の省人化が一段と加速しています。

協働ロボットの定義や導入メリット、各メーカーの特徴について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

中古協働ロボットが選ばれる背景と導入トレンド

中古協働ロボットへの注目が高まる理由は、新品と比べてコストを大幅に抑えられること、納期が短く即戦力として導入できること、国内市場での選択肢が増加したことなどが挙げられます。

また、下記2点は現場責任者が必ず抑えるべき傾向です。

- 自動化投資の回収期間を短縮できる

中古品は導入コストが抑えられるため、ROI(投資対効果)の回収スピードが早く、経営層への説明もしやすくなります。 - 段階導入によるリスク分散が可能

多品種生産や新製品立ち上げなど、変化の多い現場では「まず中古で導入 → ノウハウを蓄積 → 本格導入や台数拡張へ」といった段階的な活用戦略が現実的かつ効果的です。

中古市場独自の強み

| 特徴 | 新品ロボット | 中古ロボット |

|---|---|---|

| コスト | 高い | 抑えられる |

| 納期 | 数週間~数か月 | 即納~数日が可能 |

| 機種の選択肢 | 最新型中心 | 廃盤品や旧機種も流通 |

| 設置・立上サポート | 充実 | 業者によるサポートあり |

中古ならではの即応性とバリエーションは、次世代現場改善の新たな打ち手として定着しつつあります。

中古市場で流通している主な機種とタイプ別の特徴

現在、中古市場で主に流通している協働ロボットの機種は、ユニバーサルロボット(URシリーズ)、安川電機(MOTOMANシリーズ)、ファナック(CRシリーズ)、Rethink Robotics(Sawyer)、Techman Robot(TMシリーズ)、エリートロボット、FAIRINO、DOBOTなどが挙げられます。

各メーカーの代表機種と共通する機能傾向をまとめることで、現場の最適選定に役立つ一覧を下記に示します。

| メーカー/機種 | 主な特徴 | 対応用途 |

|---|---|---|

| ユニバーサルUR3/5 | 軽量・省スペース、多用途 | 小型部品組立・検査 |

| 安川 MOTOMAN | 双腕・高精度モデルあり | 複雑作業や工程自動化 |

| ファナック CR-15iA | 重量物対応、堅牢 | 搬送・ハンドリング |

| Techman TM20X | 高精度6軸、多機能付加 | 推奨工程多数 |

| DOBOT | 実装/ピック・プレース向き | 省スペース自動化 |

| FAIRINO | 新興勢力、最新通信機能 | 多品種少量自動化 |

| Rethink Sawyer | 柔軟性高・研究開発にも応用あり | 実験・検証・工程改善 |

各メーカーとも、安全性・柔軟性に配慮した設計となっており、現場ニーズに応じて型式や可搬重量、精度、拡張性が幅広く選択可能です。中古市場では製造年式・稼働履歴や付属ツールも重要な選定基準となるため、現場要件に合わせた機種・仕様の確認がより重要となっています。

中古協働ロボットの価格相場とコスト構造

中古協働ロボットの価格は、一見安価に感じても導入に伴う隠れたコストや落とし穴も多く、正しく理解しておくことが現場の損失リスクを最小化します。特にメーカー別の価格差、周辺費用の実態、コスト構成の盲点に注意が必要です。

メーカー別の中古相場(Universal Robots/安川/ダイヘンほか)

現場でよく選ばれる主な中古協働ロボットの価格帯は以下の通りです。

| メーカー名 | 代表機種 | 中古相場目安(2025年時点) |

|---|---|---|

| Universal Robots | UR3/UR5/UR10 | 90万~180万円 |

| 安川電機 | MOTOMANシリーズ | 110万~220万円 |

| ダイヘン | FD-CO2/FD-B6L他 | 120万~200万円 |

| ファナック | CR/CRXシリーズ | 130万~250万円 |

| Techman (TM) | TM5/TM12ほか | 120万~200万円 |

| igus | ReBeLシリーズ | 60万~110万円 |

| FAIRINO | 新興中国系 | 70万~100万円 |

上記は2025年時点の流通実績や中古販売サイト・事業者ヒアリングによるもので、状態・付属品・稼働時間等で変動します。

補足:URや安川製はアフターパーツ・情報量の多さも中古市場での信頼につながっています。逆に新興メーカー品は安価ですが、サポートや長期部品供給体制の確認が特に重要です。

本体価格以外に必要な周辺費用とは?(SI費・設置・教育)

協働ロボットを中古で導入する場合、本体費用に目が行きがちですが、周辺の導入コストも無視できません。

主な周辺費用例(2点)

- SI(システムインテグレーション)費用:ロボット本体を現場工程に合わせて制御・ティーチング・安全設計する費用。おおよそ30万~100万円程度。

- 設置~立上げ費・教育:現場への設置工事、設定変更、作業者教育のために20万~50万円前後。

本体価格以外にかかる一般的な周辺コストを一覧化

| 項目 | コスト目安 | 備考 |

|---|---|---|

| SIer・設定/制御/設計 | 30万~100万円 | 中古品は現場仕様カスタマイズ要請が高い |

| 設置・移設工事 | 10万~40万円 | 既設設備との統合難度がコスト増減に影響 |

| 現場教育/立上サポート | 10万~30万円 | 操作講習やトラブル対応指導を含む |

| オプション部品/ツール類 | 10万~50万円前後 | ハンド、センサ、周辺機器で大きく変動 |

いずれも、中古市場では現物確認や仕様の細部すり合わせが必須となります。特にSIer(ロボットシステムエンジニア)の力量と支援体制が、長期的な安定稼働の成否を左右します。

安価に見えても損をするケースとは?コスト構成の盲点

中古協働ロボットは「本体価格の安さ」だけで選定すると、下記のような見落としで損失リスクが高まります。

【「安価な中古」に隠れたコストの構造】

安く見える中古ロボット

↓

本体費(低)+ 周辺費(実は大)

↓

【事例A】修理パーツ不足→予定外買い替え

【事例B】現場仕様が合わず追加SI費発生

【事例C】操作教育なしトラブル頻発補足:導入調査~見積取得時には、保証内容・修理体制・スペア部品有無、そして工程との適合度の事前チェックが不可欠です。

2025年現在、国内中古協働ロボット市場では「現場適合性デモを実施する業者」や、「納入後の現場アップデートまで支援するサブスク型サービス」など、自社リスクを最小にする手法が拡大中です。ただ「安いから」ではなく、導入後の実効性・サポート把握を最重視しましょう。

中古協働ロボットの選び方ガイド 【失敗しない7つの視点】

中古協働ロボットは、新品導入よりもコストダウンや短納期対応が魅力ですが、選定段階での見落としが、のちのトラブルや費用増加を招く原因となります。本セクションでは、中古ならではの7つの重要視点と、実践的な見極めポイントを体系的にまとめています。

視点1. 年式と稼働時間はどう見るべきか?

中古協働ロボットの基本的な価値判断軸は「年式」と「稼働時間」ですが、単純な数字比較だけではリスク回避できません。下記の2点が現場活用の鍵になります。

- ロボットの実働履歴:同じ年式でも停止期間が長い(=劣化)機体と、保守管理された正常機体では残寿命が大きく異なります。

- 定期メンテナンス履歴や部品交換記録の有無:これがあれば、消耗度や今後のトラブル予測が現実的にできます。

視点2. 可搬重量・用途に合ったモデル選定のコツ

中古流通機の多くは「汎用モデル」が主流ですが、実際の現場作業に必要な可搬重量・繰返し精度・耐環境性が合致しているかを必ず確認しましょう。特に「軽量だがスピード重視」「重作業だが可搬重量ギリギリ」など、作業負荷と機体スペックのバランスで選ぶことが必須です。

視点3. メーカーの信頼性とサポート体制の違い

中古現場で失敗が多いのが「サポート不能モデル選定」です。大手老舗メーカーであるほど、長期供給部品・技術情報・アフターパーツ供給体制が充実しているため、購入後のリスクが圧倒的に下がります。逆に新興メーカーや並行輸入品は部品欠品や国内サポートが遅い・薄いケースが頻発しています。

視点4. 安全機能とISO規格準拠の確認ポイント

協働ロボットは本質的に「人と一緒に作業する」前提設計ですが、安全機能の実装水準は機種ごとに格差があります。

中古協働ロボットで必ずチェックしたい安全機能と現行ISO規格の基礎

| 確認項目 | 概要 |

|---|---|

| ISO10218-1/-2:2025準拠 | 人と協働するタスクで想定されるリスクへの対応基準。速度監視・負荷監視・力覚リミット等。 |

| 緊急停止・トルクリミット | 衝突時の自動停止、制限値設定 |

| リスクアセスメント | 導入前に現場のリスクシナリオを評価 |

補足:特にISO10218-2による「協働タスク運用」要件が重視されつつあり、対応機の選定は必須です。

視点5. 保証の有無・内容・対応期間を要チェック

中古ロボットに保証が無い場合、初期トラブル等のリスクは全て購入者負担となります。業者経由品やメーカーリファービッシュ品は最長2年程度の保証、技術サポートが付帯するものもあり、契約前に必ず保証範囲(消耗部品・コントローラ・動作保証など)とサポート期間を明確に確認しましょう。

視点6. ソフト互換性・アップデート可否の確認方法

現場では「旧モデルのコントローラ未対応」「PCソフトやアドオン機能不可」等で困るケースも多発しています。事前に、所定用途に必要なソフトや外部拡張インターフェースの互換性・メーカー側のアップデート提供体制を調査することが重要です。

視点7. 購入先(商社・販売代理店)の選定と見極め方

購入チャネルごとに信頼性・対応範囲は大きく異なります。大手商社・メーカー認定代理店は検査・整備・書類・導入後サポートが手厚く、リスク低減が可能です。個人売買やネットオークションでは安価な反面、保証やサポートが受けられないことが多いため注意が必要です。

中古協働ロボット購入先ごとのリスク比較

| 購入先区分 | 主なメリット | 主なリスク |

|---|---|---|

| 正規代理店・メーカー系 | 品質・保証・支援充実 | 価格高め |

| 中古専門業者 | 保証や整備体制十分 | 品数に限りあり |

| 個人売買・ネットオークション | 価格が最安 | 初期不良や故障時は全額自己負担 |

補足:中古ロボット市場の整備が進んだとはいえ、サポートリスクを下げるなら信頼筋の業者選定が不可欠です。

「知らなかった」では済まされない失敗の典型例がここにあります!

初めての協働ロボット導入で失敗しないために、必要な確認ポイントをまとめています。

ありがちな失敗の具体例と、それを避けるチェック方法を解説しました。

中古協働ロボットを安価に導入する3つの戦略

協働ロボットをコスト効率よく導入したい現場には「短期レンタル活用」「補助金・助成金の積極利用」「複数社からの同時見積・在庫比較」の三つの具体的な方法があります。単なる本体価格だけでなく、総トータルコストと運用リスク抑制を視野に入れることが実用成果に直結します。

短期レンタル→買取のハイブリッド活用

中古協働ロボットを「いきなり購入」せず、まず短期レンタル(テスト運用)し、その後に買取する段階的活用が近年注目されています。この手法の現場メリットは、以下のとおりです。

- 実際の業務工程で“稼働適合性”や問題点を事前に洗い出せる

- 初期投資・一括支払いリスクを大幅に緩和できる

ハイブリッド活用のモデルフロー比較

| 導入ステップ | 一括購入 | レンタル→買取 |

|---|---|---|

| 初期コスト | 高い | 抑えられる |

| 現場適合性の検証 | 困難(書類・説明のみ) | 実運用で可能 |

| リスク発生時の対応 | 全額自己負担 | レンタル中は切替や返却可 |

補足:2025年現在、大手中古ロボット業者が「レンタル→実機購入割引」や「現場支援付きテスト設置」など独自オプションを拡充しつつあります。まずレンタルし、「本当に役立つか」を現場が納得してから買取に進めるのが“失敗しづらい”新常識となっています。

補助金・助成金を活用して実質負担を下げる方法

自治体や国のDX・省人化・モノづくり支援事業により、協働ロボット導入向けの各種補助金・助成金が用意されています。中古機でも対象となる公的制度は多く、「申請ノウハウ+申請代行サポート」付きの中古専門業者も増えてきました。

- 補助金例:ものづくり補助金(生産財導入枠)、IT導入補助金(自動化設備対象)、各自治体産業振興策など

- 実績:“自社投資額の2~3割以上が公的負担となり、実質的な導入コストを大きく抑制する事例が複数報告されています”

公的支援の活用イメージ

| 補助金区分 | 主な対象内容 |

|---|---|

| ものづくり | 設備投資・自動化システム |

| DX補助金 | IoT/AI制御・現場自動化 |

| 産業振興 | 中小/地域生産性向上 |

補足:補助対象や要件・審査難易度は年度や業種で変動するため、導入検討時は最新制度・支援窓口の情報収集が不可欠です。

複数社から見積・在庫比較で最安を狙うコツ

中古協働ロボットは新品以上に「在庫品のバリエーション・状態差」が大きく、同一モデルでも数十万円規模の価格差が出ることが珍しくありません。実際には次の2点が最重要です。

- 複数の専門業者・流通サイトへ同時見積依頼を行い、在庫内容・ランク・保証条件ごとで細かく比較する

- 価格だけでなく「保証期間・部品供給・設置サポート」など付帯条件ごとに総費用シミュレーションを行う

最安値だけを追うと、後々必要経費が膨らむ(部品欠品や保証外トラブル等)ため、「総費用が明確なプロ業者」を選ぶことが中長期でのコストダウンにつながります。

最新の現場で支持されている戦略は、単なる価格比較ではなく“段階的テスト活用+補助金最大活用+包括見積比較”という三段構えです。この分野では現在、AI解析やオンライン見積サービスなど新サービスも登場しており、今後は“スマート見積&低リスク導入”が一層進む見込みです。

中古協働ロボット導入ステップ|見積から稼働までの流れ

中古協働ロボットの導入は、適切な見積取得から現場での安全教育まで計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、現場責任者が実務で押さえるべき具体的な進め方を詳述し、失敗を防ぐポイントと独自の現場体験を共有します。

在庫確認〜見積取得〜現場下見の進め方

中古協働ロボット導入の最初のステップは、ニーズに合った機種の在庫確認と正確な見積取得から始まります。

効率的に進めるためのステップ別ポイント

| 導入段階 | 具体的ポイント |

|---|---|

| 在庫確認 | ・目的に合致したモデルとスペックを絞る |

| ・状態・付属品・稼働時間の詳細情報の確認が必須 | |

| 見積取得 | ・複数社から比較取得し、保障・サポート内容を確認 |

| ・周辺費用(SI費、設置・教育費用など)も含めた総額把握 | |

| 現場下見実施 | ・現場にて設置場所のスペースや安全設備の確認 |

| ・導入担当者・作業者の意見聴取、現場ニーズ再確認 |

補足:特に中古ロボットは個体差が大きいため、現地での実物確認と担当者の声を反映させることが、後の運用トラブルを防止します。オンラインでの見積比較に加え現場下見の併用はリスク低減策として重要です。

設置・ティーチング・安全教育のポイント

機器納入後は、確実な設置作業と操作教育、安全対策を完璧にすることで現場稼働の安定と効率化を実現します。

- 設置に際しては、搬入経路や据付基準の確認、電源・センサー接続の標準化などの環境整備が必要です。

- ティーチングは、実際の作業工程に即した動作プログラムを作り込み、作業員による繰り返し操作確認を実施します。

- 安全教育はISO10218などの規格準拠を想定し、リスクアセスメントを現場実態に合わせて実施し、緊急停止の操作方法や安全距離の設定を徹底させます。

協働ロボットの導入にあたって特別教育が必要かどうかについては、こちらの記事で例外ケースや運用リスクを詳しく解説しています。

これら基本作業の質が低いと、ロボットの安定稼働が妨げられ、結果的に現場離脱や再設定コストが発生しやすくなります。じっくりと時間をかけることで長期的な運用成功に繋がります。

ROBOTSなど販売店ごとの導入対応体制

中古協働ロボット販売店は独自の導入支援体制を持っていることが多く、販売先選びは導入後のサポート品質に直結します。

販売店選定で注目すべき導入支援サービスの例

| 販売店タイプ | 主な特徴・対応内容 |

|---|---|

| 大手専門販売店 | ・現場適合性のデモ実施可能・設置・ティーチング・教育のフルサポート・長期保証やサブスクサービス拡充 |

| メーカー認定代理店 | ・純正パーツ・保守体制が充実・最新ソフト・アップデート対応・安全規格対応の指導あり |

| 中古専門リセラー | ・コスト重視で競争力高い・現場初期サポートも提供あり・保証や返品対応は条件付きが多い |

| オークションや個人売買 | ・安価だが保障・サポートなし・稼働履歴不明、設置~教育は自己責任 |

補足:特に2025年現在、複数の販売店が「現場体験型デモ」「テスト導入プログラム」「オンライン技術支援」を積極展開しています。こうしたサービスを活用することが、導入リスクの低減に不可欠といえます。

以上の具体的ステップは、メーカーや中古ロボット専門業者でも共通認識として推奨される実用的なプロセスです。現場ごとの事情や利用目的に応じてカスタマイズし、確実な成功へとつなげてください。

ケーススタディ|中古協働ロボット導入の成功事例

中古協働ロボットの導入は、適切な機種選定や運用計画によってコスト削減と生産性向上に大きく寄与します。ここでは、国内外の実際の導入事例を詳解し、導入成功のポイントを掘り下げます。

Universal Robots:汎用性の高さで小規模工場にフィット

Universal Robots(UR)は軽量・コンパクトで扱いやすいことから、小規模工場でも迅速に導入が進んでいます。ある電子部品組立工場では、URの導入により短期間で複数の単純繰り返し作業を自動化し、以下の成果を実現しました。

- 生産効率の向上:従来は人手で行っていた組み立て作業を自動化し、工数を約30%削減。

- フレキシブルな工程対応:多品種少量生産の切り替えが容易で、短納期対応力が増強。

URは入門的モデルから高性能モデルまで幅広いラインナップがあり、中古市場でも状態管理が良好な個体が多いことから、導入障壁が低く、初期投資リスクも抑えられています。

安川電機:自動化工程で生産性25%向上

ある自動車部品製造の中規模工場では、安川電機のMOTOMANシリーズ中古協働ロボットを投入しました。ロボットは主に溶接・搬送工程で活用され、安全柵レスの協働作業が可能なため、ラインレイアウトの最適化も同時に図られました。

- 生産性25%向上:ロボット稼働時間を増やすことで、ラインの稼働率が大幅に上昇。

- 作業者の負担軽減と安全強化:溶接など危険度の高い工程をロボットが担当し、作業者の健康リスクを大幅に削減。

中古でも安川電機製はメーカーサポートが充実し、メンテナンスや稼働監視がしやすいのが特徴。導入にあたってはSIerと緊密連携し設置・ティーチングを丁寧に行うことで安定運用が実現しました。

ダイヘン:多品種少量生産現場で活用された例

ある高付加価値電子部品を扱う工場ではダイヘンの中古協働ロボットを採用、多品種少量生産における段取り替えの迅速化を狙いました。

- 段取り時間50%削減:ロボットの柔軟なプログラム切替え機能により、工程切替えが迅速に。

- 品質の均一化と向上:人手作業のばらつきを抑え、高品質生産を安定的に実現。

中古ロボット購入後に、メーカーや販売代理店のサポートを活用しつつ、現場教育や安全管理面でも充実した体制を構築したため、スムーズかつ長期間の運用成功につながりました。

中古協働ロボット導入成功の鍵は「中古購入単体ではなく、導入前の現場デモ体験・段階的導入・導入後のサポート連携」など、総合支援体制の充実にあるといえます。これにより特に中小規模現場での失敗リスクが抑えられ、実質的な自動化効果を最大化しています。

中古協働ロボット導入で見落としがちなリスクと対策

中古の協働ロボット導入にはコスト削減メリットがある一方、故障リスクや部品供給停止、サポート終了製品のリスク、さらに輸入中古品や非正規品の取り扱いについて注意が必要です。適切な準備と知識でリスクを最小化し、安全かつ効率的な運用を目指しましょう。

故障リスクと部品供給停止への備え方

中古協働ロボットは前使用者の使用状況やメンテナンス履歴によって故障リスクが大きく異なります。また、製造から一定年数が経過したモデルでは、部品供給が終了しているケースも多く、突然の故障時に対応困難となることがあります。

- 定期メンテナンスと履歴確認の重要性:購入前に稼働時間だけでなく、保守・修理履歴の詳細確認を入念に行い、予防保全の実施状況を把握することが必須です。

- 部品供給状況の事前チェック:主要メーカーの部品供給期限や代替パーツの有無を確認し、供給終了間近のモデルは避けるか他の選択肢も検討しましょう。

補足:故障時の迅速対応のため、長期的に安定した部品供給が保証される中古ロボットや、サポート付きの販売業者を選ぶことがリスク低減の鍵となります。部品が入手困難な場合は、故障復旧のために新品買い替えコストに匹敵するケースもあるため注意が必要です。

サポート終了製品の導入リスク

メーカーのサポートが終了したモデルは、ソフトウェアのアップデートやトラブル発生時の技術対応を受けられず、導入後の運用に大きな障壁となることがあります。

導入前にできる限り現場でのデモや試験運用を実施し、サポート状況を含めた実稼働環境での評価を重ねることが推奨されます。

2025年以降、ISO 10218-2025の最新規格対応が加速しており、旧型モデルは安全面で規格非適合となる場合があります。したがって、安全機能の更新可能性も購入判断の重要な要素として考慮すべきです。

輸入中古品・非正規品の注意点

海外から輸入される中古協働ロボットや非正規品は価格面で有利なことも多いですが、以下の問題点に注意が必要です。

補足:輸入中古・非正規品購入時は、販売元による技術サポート体制や実稼働サポートの有無、さらに国内認証や安全基準への対応状況を必ず確認し、リスク認識の上で選択してください。

中古協働ロボットのリスク管理は、単に価格で選ぶのではなく、長期的な運用安定性や安全面まで見据えた判断が不可欠です。最新の市場動向や安全規格、メーカーのサポート情報を十分調査し、信頼できる販売店と連携しながら、現場に最適な製品選定・導入を実施しましょう。

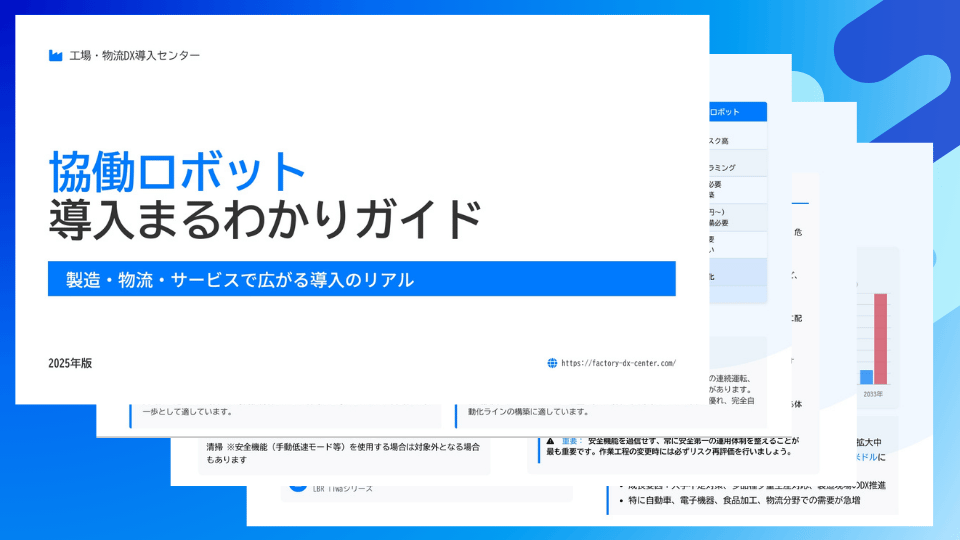

今後の協働ロボット市場と中古需要の展望

協働ロボット市場は今後も急速な成長が見込まれており、中小企業での導入がさらに加速するとともに、中古協働ロボットの需要も拡大していくことが予測されています。

また、サステナブルな導入方法としての中古活用が評価され、最新型との機能差をいかに埋めるかが現場導入成功の重要ポイントとなっています。

中小企業での普及加速と中古市場の成長予測

2025年から2030年にかけて、協働ロボット市場は年平均成長率(CAGR)18.9〜20.5%で拡大し、世界市場規模は2025年の約14億ドルから2030年には約33億8,000万ドルに達すると予測されています。

この成長をけん引するのは、特に中小企業での普及加速です。中小企業は自動化へのニーズが高まっているものの、新品ロボットへの初期投資負担が大きいため、中古ロボットの価格メリットと短納期導入が大きな魅力となっています。

また、中小企業の多品種少量生産や変動する生産ニーズに対応しやすい柔軟性も、中古協働ロボット市場の成長を促進しています。

サステナブル導入としての位置づけ

中古協働ロボットの導入は、廃棄物削減や資源の有効活用を促進するサステナブルな手法として注目されています。特に製造業の環境負荷低減の要求が強まる中で、最新型を買い替えるのではなく、既存機を再利用して長く使う循環型ビジネスモデルの構築が進んでいます。

この観点から、中古市場は単なるコスト削減手段でなく、環境負荷軽減と社会的責任を果たす取り組みとしての価値が高まっており、国や自治体の補助金・支援策でも中古導入支援の枠組みが拡充されてきています。

最新型との機能差をどう埋めるか?

中古ロボットと最新型の間には、センサー性能、安全機能、ソフトウェア更新対応などの機能差が存在します。しかし、多くの中古協働ロボットは主要機能が十分に実用的であり、現場に応じて下記の方法で機能差を補完可能です。

- 現場適合カスタマイズとSIer支援の強化

専門業者によるソフト改修、センサーや安全装置の追加設置で機能向上を図る。 - 段階的導入とテスト運用の実施

短期レンタルで実運用検証を行い、必要な機能追加を確実に見極める。 - サブスクリプション型やアップデートサービスの利用

中古市場でも最新ソフトの提供や遠隔支援サービスを受けられるケースが増加している。

下記に今後の市場動向と中古活用のポイントをまとめた表を示します。

2025年以降の協働ロボット市場と中古需要の主要トレンド

| 項目 | 内容・展望 |

|---|---|

| 市場成長率(2025-2030) | 年平均18.9~20.5%成長、市場規模約14億→約33億8,000万ドル |

| 中小企業の普及加速 | 初期投資抑制で中古人気、中小工場の自動化ニーズ拡大 |

| サステナブル導入 | 既存ロボ再利用による環境負荷削減、補助金活用が増加 |

| 機能差補完策 | SIer支援、レンタル検証、最新ソフト・遠隔支援サービスの導入拡大 |

補足:今後の中古協働ロボット市場は単なる販売拡大だけでなく、サステナブル経営の一環として位置づけられ、特に中小企業の業務効率化と環境責任を両立する重要な役割を担います。最新技術との融合や顧客支援体制の充実が市場成熟の鍵と言えるでしょう。

中古協働ロボットの導入前に知っておきたいQ&A集

- 中古協働ロボットは新品と比べて何がメリットですか?

中古協働ロボットは、新品に比べ本体価格が約30~60%程度安価で導入できることが最大のメリットです。また、納期が短く即納可能な場合が多く、現場の急な自動化ニーズに対応しやすい点も魅力です。加えて、実績のある型式を低リスクで試せるため、段階的な導入に適しています。

- 中古協働ロボットの選定で特に注目すべきポイントは?

「年式」「稼働時間」「メーカーのサポート体制」「安全機能のISO準拠」および「保証内容」の5点は最低限チェックすべきです。特に稼働時間の多さだけでなくメンテナンス履歴の有無も重要で、これによって残り寿命や故障リスクの予測精度が向上します。

- 中古ロボット導入時に発生しやすい追加コストは何ですか?

システムインテグレーション(SI)費用、設置費用、現場での操作教育費用が主な周辺コストです。これらは本体価格の約20~40%程度を見込む必要があり、機器の状態や現場仕様によって増減します。これら周辺費用も含めた総合費用で評価することが重要です。

- 中古協働ロボットの保証はどのような内容が一般的ですか?

多くの中古専門業者やメーカーリファービッシュ品では6ヶ月から最長2年ほどの保証が付きます。保証範囲は動作保証、消耗部品の初期不良対応、制御ソフトの基本サポートなどが主流です。無保証の場合は不具合発生時の全てが自己負担になるため注意が必要です。

- 輸入中古品や非正規品を購入する場合の注意点は?

言語サポートやソフトウェア互換性の問題、法規制や安全基準の適合不可のリスクがあります。加えて、国内でのサポート体制が弱く、故障時やアップデート時に対応困難となる場合が多いため、信頼できる販売元からの購入が推奨されます。

- 中古協働ロボットの稼働時間だけで性能を判断してよいですか?

稼働時間は目安ですが、停止期間が長い機体は劣化や調整不良の可能性もあり、寿命評価に直接結びつきません。メンテナンス履歴や定期部品交換履歴が把握できると、より正確な性能予測が可能です。定量データに基づく劣化診断も専門業者で一部対応できることがあります。

- 中古協働ロボットの導入において、現場適合性デモやテスト導入はなぜ重要ですか?

中古ロボットは個体差が大きいため、運用予定の現場で実機を動かして性能や使い勝手を検証する「現場適合性デモ」が不可欠です。この段階でリスクを見極め、必要な追加SIやオプションの有無を判断できます。近年、大手中古販売業者が推進しており、導入後のトラブル軽減に寄与します。

- 中古協働ロボット導入で最新型との機能ギャップを埋める方法は?

中古機にAI搭載センサーや外部ビジョンシステム、高機能ハンドを追加装備し、SIerによるソフトカスタマイズで機能拡張を行います。さらにサブスク型アップデートサービスを利用してソフトウェアの最新化を図ることも広がっています。これらにより高機能な現場ニーズに応えられます。

- 協働ロボットの中古品における緊急停止や安全機能の確認方法は?

2025年以降、ISO 10218-2などの最新安全規格準拠が重要視されています。中古購入時は緊急停止ボタンの作動確認、力覚リミットの設定状態、ソフトの安全監視機能の有無を現場で実演テストし、過去のリスクアセスメント実施履歴を確認すると安全安心です。

- 保守部品の長期供給が保証される中古協働ロボットの選び方は?

有力メーカー製品で、製造から5~7年以内のモデルが長期供給対象になりやすいです。販売業者やメーカーに部品供給保証書を求め、さらに主要消耗品の在庫状況と代替パーツの有無を確認します。新興メーカーは供給体制が不安定なことが多いため、慎重に選定してください。

【まとめ】中古の協働ロボットを導入するなら、ここを押さえよう

中古協働ロボットの導入はコスト面で大きなメリットがありますが、リスクや隠れたコストにも十分注意することが重要です。以下のポイントを踏まえ、安心かつ効果的な導入を実現しましょう。

安価な導入はリスクゼロではない。保証・安全性のチェックは必須

中古導入の魅力は価格のリーズナブルさにありますが、安さだけで判断すると故障リスクや保証・サポート不足に直面しやすくなります。必ず以下の確認を行いましょう。

これにより、突然の故障や安全トラブルを未然に防止でき、現場の安心稼働を支えます。

相場と導入コスト全体を比較し、費用対効果を最大化

中古ロボット本体の価格は安価でも、システムインテグレーション費用や設置・教育費などの周辺コストがかさむケースも少なくありません。導入時には以下の総合コストを見積もりに含めて比較しましょう。

| コスト項目 | 相場目安(概算) | ポイント |

|---|---|---|

| 本体価格 | メーカー・モデルにより異なる | 状態や稼働時間、付属品も確認 |

| システムインテグレーション(SI)費用 | 30万~100万円程度 | 現場仕様に合わせた調整費用 |

| 設置・移設作業費用 | 10万~40万円程度 | 設置環境によって変動 |

| 操作教育・立上げ支援費用 | 10万~30万円程度 | 作業者の習熟度向上に不可欠 |

| オプション部品・ツール | 10万~50万円程度 | ハンドやセンサーなど追加費用 |

総額での費用対効果を考慮し、トータルでの判断を行うことが損失リスクの回避に繋がります。

成功事例・チェックリストを活かして、安心・安全な導入を

中古協働ロボットの効果的な導入には、過去の成功事例に学びつつ、自社の現場環境に合った選定と準備が欠かせません。特に以下の点が導入成功の鍵となります。

中古協働ロボットの導入検討にあたっては、本記事で示したポイントを踏まえ、現場の具体的な課題や状況に合わせた評価と準備が不可欠です。

本体価格だけでなく保証内容や安全性、導入後のサポート体制などを多角的に検討し、リスクを最小化することが、現場の安定稼働と費用対効果の最大化につながります。