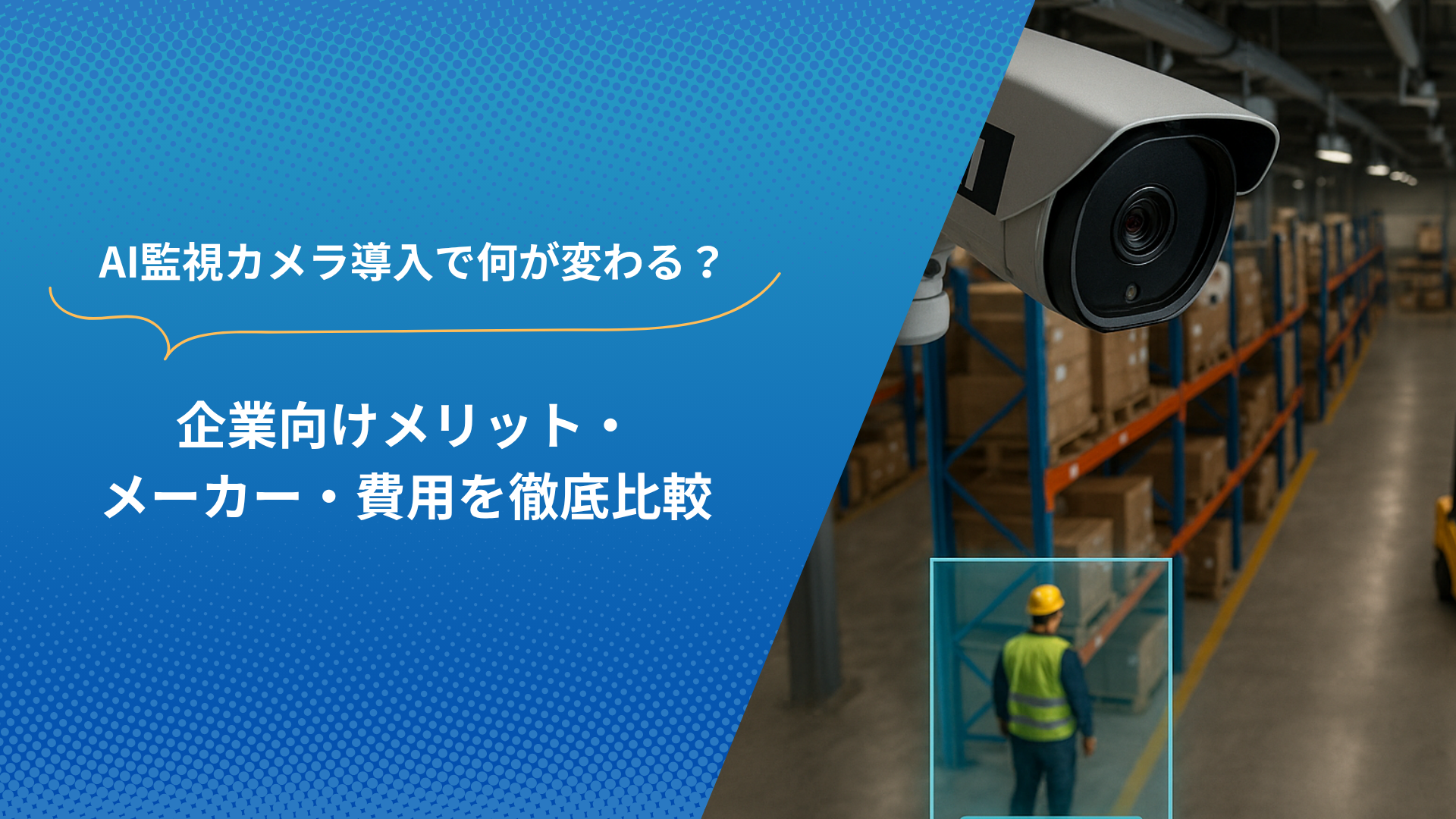

オフィスや店舗、工場、倉庫、施設…。

「何か起きてからでは遅い」とわかっていても、防犯や監視体制の強化には手が回らない——そんな悩みを抱える企業担当者は少なくありません。

従来の監視カメラは“映すだけ”の時代。しかし今、AI監視カメラは「異常を自動で検知し、即時通知し、記録・分析まで行う」レベルへと進化しています。

それは単なるセキュリティ対策ではなく、「人手不足への対応」「業務効率化」「顧客体験の改善」「リスクの予兆検知」といった、経営課題の本質的な解決に直結する技術になっているのです。

実際、多くの企業や自治体が次々と導入に踏み切り、コスト以上のリターンを得ています。

一方で、こうした最新動向や導入のコツを知らないまま検討を後回しにすれば、防げたはずの事故や損失、あるいは競合との差が広がるリスクさえ抱えることにもなりかねません。

この記事では、AI監視カメラの基礎から導入の実態、具体的な製品比較、費用感、失敗しない選び方まで、最新情報を徹底解説します。

単なる「知識」としてではなく、「今、自社がどんな課題をどう乗り越えるか」を考える手がかりとして、ぜひ最後までお読みください。

AI監視カメラとは?企業における導入の最新動向と基本知識

AI監視カメラの仕組みと基本機能

AI監視カメラとは、映像をただ記録するだけでなく、AI(人工知能)によって映像データをリアルタイムで解析し、異常検知や人物認識などの判断を自動で行う次世代型の監視システムです。監視カメラとしての役割はもちろん、企業のセキュリティ強化や業務効率化にも貢献する点が注目されています。

具体的には、撮影された映像をAIが処理し、「不審な動き」「立ち入り禁止区域への侵入」「人物の特定」「混雑状況の把握」などを自動検知します。中には、物体の置き忘れや転倒といった異常行動の兆候を即座に検知し、警報や通知で知らせるシステムもあります。

これにより、常時人の目で監視する必要がなくなり、人的リソースの削減と同時に、24時間体制のモニタリングが可能となります。

従来型防犯カメラとの違いと進化のポイント

従来の防犯カメラは「映像の録画・保存」に特化しており、実際に異常が発生しても、人が後から録画映像を確認しなければなりませんでした。そのため、即時対応が困難であり、録画の活用も限定的でした。

これに対し、AI監視カメラは録画に加えて「即時解析・判断・通知」が可能です。例えば、以下のような点が進化のポイントといえます。

さらに、クラウドと連携することで、データの遠隔閲覧や分析も可能です。これにより本社から全国の拠点を一括監視したり、録画データをAIで自動整理・要約することもできます。

従来型カメラ vs AI監視カメラの違い

| 従来型監視カメラ | AI監視カメラ |

|---|---|

| 映像の記録のみ | 映像の解析・判断も可能 |

| 人が映像を確認 | AIが異常を即時検知・通知 |

| 反応は事後対応 | 予防・即応型のセキュリティ体制 |

| データは保存用途 | データを業務改善にも活用可能 |

このように、AI監視カメラは「記録」から「判断・行動」まで自動化されている点で、監視のあり方を根本から変えつつあります。

日本国内・企業利用での普及状況

日本国内でも近年、AI監視カメラの導入が急速に進んでいます。特に2020年代以降、感染症対策や人手不足の影響で、非接触型セキュリティや業務効率化の手段として注目されるようになりました。

小売業では万引き対策、製造業では労災予防、ビル管理では入退室管理の強化といった多様な用途で導入が進み、大手企業から中小企業まで広がりを見せています。

さらに、2024年には自治体や公共施設での導入事例も増加。防犯・災害対策・交通監視といった社会インフラとしての役割も担うようになっています。

加えて、国内メーカー各社がAIアルゴリズムや画像認識精度を独自開発していることも、日本市場での普及に拍車をかけています。

Factory DX

運営事務局

クラウド連携やモバイル監視機能の進化も進んでおり、「いつでもどこでも映像確認・異常把握」が現実のものになりつつあります。

災害現場で映像+リアルタイム情報のAI統合活用

AI監視カメラは、防犯や業務効率化だけでなく、災害対策にも大きな可能性を秘めています。実際にある企業では、一般的なIPカメラ映像にダムや河川の水位情報をリアルタイムで重ねて可視化し、急激な水位上昇をAIが自動検知。

その際、映像上の映っている領域が赤く光る仕組みを導入しています。これは、従来の防犯カメラとは一線を画す「複合現場センサーと連携する新時代モデル」です。

さらに、同社のAIモデルは、人流密度の変化も解析可能。イベント会場や避難所での混雑状況を検知し、「人が密集しすぎる前」に警報を出すことで、事故やパニックを未然に防ぐ効果も確認されています 。

このアプローチは、防災・減災という社会インフラの文脈において、AI監視カメラを単なる「映像装置」から「リアルタイム情報基盤」へと昇華させています。設置コストも既存のIPカメラ+PCベースで済むため、PoC(概念検証)として取り組みやすく、他企業・自治体が導入しやすいスキームとして注目されています。

AI監視カメラ導入のメリットと企業の活用事例

異常検知・侵入防止などの防犯強化効果

AI監視カメラの最大の導入メリットの一つが、「即時の異常検知と侵入防止」です。従来型の監視カメラでは録画された映像を人が後から確認する必要があり、リアルタイムの対応には限界がありました。

しかしAI監視カメラは、映像データをその場で解析し、不審な動きや立ち入り禁止区域への侵入、長時間の滞在などを自動で検出します。これにより、従来のように「気づいたときには手遅れ」という事態を回避できます。

実際に、大手商業施設では閉店後の無人エリアでの人影を即座に検知し、警備員への通知と録画保存が同時に行われています。これにより被害の発生を未然に防ぐだけでなく、対応時間の短縮にもつながっています。

人員削減・業務効率化につながる活用例

防犯だけではありません。AI監視カメラは「業務の無駄」を洗い出す手段としても活用されています。とくに人手不足が深刻な現場では、人的監視の代替として重要な役割を担っています。

例えば物流倉庫では、カメラによって構内の混雑状況やフォークリフトの通行状況を把握。

AIが「無駄な待機時間」や「危険な通行ルート」を検知し、作業の再設計に役立てています。

また、来訪者の人数カウントやピーク時間の可視化により、受付・案内業務を最小限のスタッフで回すといった効率化も進んでいます。

倉庫での監視カメラ導入における設置ポイントやコスト比較については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

AI監視カメラが企業にもたらす主な効果

| 活用目的 | 得られる効果 |

|---|---|

| 異常検知 | 不審者・異常行動を即時に発見し対応 |

| 入退室管理 | 記録・顔認証により入退履歴を自動管理 |

| 人流把握 | 混雑回避・人員配置の最適化 |

| 作業分析 | 作業効率・動線の可視化 |

このように、防犯だけにとどまらず「業務全体の可視化・最適化」にまで活用範囲が広がっている点が、AI監視カメラの大きな特徴です。

万引き・不審者対策など小売・施設の導入事例

小売業では万引き被害が深刻な課題であり、AIカメラの導入によって被害の抑止力が向上しています。特にコンビニやドラッグストアでは、万引きの「動作パターン」をAIが学習し、通常とは異なる挙動をした来店者を自動的にマークします。

例えば、長時間にわたり特定の売り場に滞在する、商品を不自然に持ち替えるといった行動が検出されると、店内のモニターに注意喚起が表示される仕組みもあります。

また、スタッフの少ない時間帯でもAIカメラが補助監視を行うことで、接客と監視の両立が可能となります。万引きによる損失リスクを減らすと同時に、スタッフの心理的な負担軽減にもつながっています。

工場・オフィスでのAIカメラ導入事例

製造業やオフィスでもAI監視カメラの導入が進んでおり、安全管理や入退室の自動化が注目されています。

工場では、作業員の「ヘルメット未着用」「指定エリア外作業」などをAIが検出し、警告を発するシステムが普及しています。これにより、ヒューマンエラーの抑止と労災防止を両立できます。

オフィスでは、顔認証によるセキュアな入退室管理、会議室の使用状況の可視化、さらには深夜の異常滞在検知などにAIカメラが活用され、管理コストの削減とセキュリティ強化が両立しています。

なお、工場向け監視カメラの最新機能や選び方については、以下の記事でも詳しく解説しています。

AI監視カメラの主な機能・最新技術の徹底解説

顔認証・人物識別・人数カウント機能

AI監視カメラにおいて最も活用されているのが「顔認証機能」です。個人の顔の特徴をデータ化し、事前に登録された情報と照合することで、特定人物の検出や入退室管理に応用できます。マスク着用や帽子をかぶった状態でも識別できる高精度なモデルが増えており、オフィスや施設のセキュリティ管理では欠かせない技術です。

加えて、人物識別では年齢層・性別・服装の傾向なども解析可能になってきており、来訪者の属性をもとにしたマーケティングやサービス設計にも利用されています。

人数カウント機能は、施設内の混雑状況をリアルタイムで可視化し、入場制限や動線の最適化、感染症対策にも貢献します。

異常行動検知・転倒や混雑把握機能

AI監視カメラの特長の一つは、「行動の異常を検知できる」点です。一般的な行動パターンを学習し、そこから逸脱した動きをリアルタイムで検出します。

たとえば以下のような異常動作が自動で検出されます。

- 立ち止まり時間が極端に長い

- 倒れる・座り込むといった転倒行動

- 通常の動線を外れた逆行・迷走行動

- 特定エリアでの不審な滞留

AIによる異常行動の自動検出プロセス

① 通常行動のパターン学習

↓

② 現在の映像をリアルタイム分析

↓

③ 学習パターンとの乖離を検知

↓

④ 「異常あり」と判定し、通知・録画このフローは、AIがどのようにして「正常」と「異常」を判断し、アクションを起こすかを示したものです。

このような動作認識は、工場や医療現場、介護施設などにおいて「転倒事故の早期検知」「不審者の早期発見」に大きく貢献しています。

リアルタイム分析・即時通知の仕組み

AI監視カメラが他の監視手段と一線を画すのは、「その場で映像を判断し、即座に通知する」能力にあります。人が介在せずとも、AIがインシデントを検知し、スマートフォンや管理画面にリアルタイムで警告を送信する仕組みです。

この即時通知は、以下のような場面で有効です。

- 立ち入り禁止エリアへの侵入

- 緊急時の異常音や大きな動き

- 夜間や休日の不審な人影

通知先を複数設定できるシステムも多く、警備会社や施設管理者、テナントなどへ同時に連携が可能です。

AI画像解析と録画データの活用法

AI監視カメラは「ただ録画する」のではなく、録画映像をAIが解析することで新たな価値を生み出します。例えば、以下のような活用が進んでいます。

- 来訪者の動線解析(どこから来て、どこで立ち止まったか)

- エリアごとの混雑傾向(曜日・時間帯別)

- 顧客の年齢層別滞在時間

- 作業員の動作分析(ルーチンの効率・安全性)

Factory DX

運営事務局

録画映像にメタデータ(タグ付け)がされており、「転倒」「混雑」「不審者」などのイベントが時系列で抽出できるため、過去のインシデントを容易に検証・改善につなげることができます。

さらに、クラウド連携によって複数拠点のデータを一括で可視化し、事業全体の運用改善に活かすケースも増えています。

知らなかったでは済まされない、導入成功の必須知識

監視カメラの導入、なんとなくで進めていませんか?

死角の残存、無駄なコスト、運用トラブル……。

多くの企業が直面する“失敗パターン”を避ける方法を、

このガイド1冊にまとめました。

AI監視カメラのメーカー比較&おすすめ製品ランキング

パナソニック・ALSOKなど主な日本メーカーの特徴

AI監視カメラを導入する際、多くの企業が「どのメーカーを選ぶべきか」という悩みに直面します。防犯対策だけでなく、業務効率化や安全管理を目的とするなら、導入実績・機能・サポート体制の3要素は外せません。

パナソニックは、AI監視カメラ市場において技術力と柔軟性の両面で高評価を受けています。自社開発のi‑PROシリーズは、AIプロセッサーをカメラ本体に内蔵し、最大9つのAIアプリを同時稼働可能。現場で学習させることで、誤検知を抑えた運用も可能です。製造業や自治体施設での導入が多く、特定対象の識別や混雑状況の可視化にも活用されています。

ALSOKは、警備業界での実績を背景にした運用力が強みです。製鉄工場や倉庫施設など、高セキュリティが求められる場所で多く導入されており、AIによる侵入検知や不審行動検出を通じて警備との連携までを一体的に実現。群衆カウントや転倒検知といった解析も、公共施設を中心に幅広く運用されています。

セコムは、クラウドVMSと有人対応のハイブリッド型セキュリティで差別化を図っています。AIで異常を検知しつつ、必要に応じて有人対応へエスカレーションする仕組みは、オフィスビルや倉庫内のリスク対策に適しています。顔認証や動作パターンによる行動分析機能も備えています。

おすすめAI監視カメラメーカーランキング【2025年版】

AI監視カメラは価格やスペックだけでは比較しきれません。導入のしやすさ、実績、警備との連携体制、拡張性など、企業が直面する課題にどれだけ対応できるかが評価の分かれ目になります。

以下は、導入実績・AI技術・警備連携・コストパフォーマンス・使いやすさの5軸から判断した実用性重視のランキングです。

2025年版 総合評価によるメーカーランキング(上位3社)

| 順位 | メーカー名 | 推奨理由と特徴 |

|---|---|---|

| 1位 | パナソニック | 高機能・拡張性あり。現場AI学習対応、製造・自治体で実績多数 |

| 2位 | ALSOK | 公共・工場施設での信頼性と即応性。警備連携体制が構築済 |

| 3位 | セコム | クラウド連携と有人対応の融合。中規模施設の安心運用に強み |

このランキングは「総合的に見ておすすめ」という立場から提示しており、用途や施設規模によって最適なメーカーは異なることに留意が必要です。

人気のAI防犯カメラ・ネットワークカメラ

各社の製品は、単なる録画装置ではなく、リアルタイム分析や通知機能を備えた「業務支援型セキュリティデバイス」へと進化しています。

パナソニックは、人物・車両・自転車などを分類して検知できる機種を多数展開。顔認証や逆走検知にも対応しており、製造・物流現場での活用が進んでいます。

ALSOKは、既存カメラの映像をAI解析に活用できるクラウド型ソリューションも提供しており、短期間・低コストで高度な監視体制を構築できる点で評価されています。

セコムは、施設の出入口・廊下・倉庫内など複数エリアを一括管理できるシステムと連動し、AIによる異常検知から警備出動まで一気通貫の運用が可能です。

家庭用・屋外対応モデルの違いと選び方

家庭や小規模オフィス向けには、操作が簡単で設置しやすいモデルが好まれます。Wi-Fi対応・スマートフォン連携・音声通知機能など、使いやすさを重視した構成が多く、ALSOKやセコムもこれに対応するモデルを展開しています。

一方、屋外や倉庫・工場では、風雨への耐性、夜間撮影性能、AI認識精度が求められます。パナソニックは高感度カメラと赤外線LED搭載モデルが充実しており、夜間の警備にも適しています。

導入場所・監視対象・運用体制によって、選ぶべき機能は大きく異なります。

特に工場や倉庫向けの監視カメラ比較については、以下の記事で詳しく解説しています。

メーカーレビュー・導入ユーザーの評判

パナソニック製AIカメラは、「導入後に誤報が激減した」「現場に合わせた学習調整ができる」など、現場運用のしやすさが特に評価されています。

ALSOKは、「警備とAIの両面から対策できて安心」「工場での転倒検知や倉庫内侵入対策に効果的」といった声があり、即時通知と有人対応の連携力が高く評価されています。

セコムは、「出入口管理と異常時の通報がスムーズ」「有人対応込みでの運用が安心感につながる」など、システムと警備が一体化している点が評価される傾向があります。

AI監視カメラの導入・設置時の費用相場とコスト比較

AI監視カメラの価格帯と見積もり項目

AI監視カメラの導入費用は、その機能・設置環境・台数・連携システムの有無によって大きく異なります。企業利用で多い相場は、1台あたり本体価格が3〜10万円、設置工事やネットワーク構築などを含めた初期費用で約10〜20万円程度です。

実際の見積もりでは、次のような項目が含まれることが一般的です。

- カメラ本体価格(AIプロセッサー搭載有無)

- 設置工事費(電源・ネットワーク配線、ポール・壁面設置など)

- 録画装置(NVR)やクラウド録画の利用料

- 運用支援(保守・遠隔監視アプリ・アカウント管理)

導入時は、単に機器の価格だけでなく、設置環境の制約や建物の構造、通信回線の整備状況まで含めたトータルコストの把握が欠かせません。特に、防塵・防水仕様が必要な工場や屋外施設では、耐候性や照明条件への適応機能が価格に大きく影響します。

クラウド型・エッジ型デバイスのコストメリット

AI監視カメラには、映像解析をクラウドで処理する「クラウド型」と、カメラ本体やローカル機器で処理を完結させる「エッジ型」の2つの方式があります。それぞれのコスト構造には明確な違いがあります。

以下は、導入前に比較すべき代表的なコスト項目です。

クラウド型とエッジ型のコスト比較

| 項目 | クラウド型 | エッジ型 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 本体+設置は比較的安価 | 高性能AI搭載で高額傾向 |

| 月額利用料 | 映像転送・クラウド保存に費用発生 | 基本的に月額不要 |

| 通信環境の影響 | ネット回線必須、障害時に機能低下 | LAN運用可、通信負荷が軽い |

| 機能追加や拡張性 | クラウド側で随時アップデート可能 | 現場での再設定や交換が必要 |

クラウド型は運用の柔軟性や機能更新に優れますが、月額コストが継続的に発生します。エッジ型は初期投資が重くなるものの、通信インフラに依存しない安定運用が可能です。

設置・運用・拡張時の費用とプラン比較

実際の導入では、初期導入費用だけでなく、1〜3年後の運用コストや拠点追加時の費用まで見据えて比較することが重要です。

たとえば、クラウド型は初期費用が抑えられる反面、月額2,000〜5,000円前後の利用料が発生することが多く、3年間で累計20万円近くになるケースもあります。エッジ型では初期に15〜20万円かかっても、その後のコストは保守契約のみで済み、長期的には経済的になることがあります。

さらに、複数拠点を一元管理したい場合は、クラウド連携がスムーズなモデルが有利です。

Factory DX

運営事務局

一方、オフライン対応や現地保全を重視する施設では、ローカル完結型が信頼性の高い選択肢となります。

費用対効果を高めるポイントと事前チェック

AI監視カメラの導入効果は、防犯・省人化・業務効率化に直結する一方で、想定外のランニングコストや誤報対策コストが発生することもあります。費用対効果を最大化するには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

特に、誤検知が多いシステムでは、監視業務の負荷が逆に増えることもあります。そのため、初期の実証導入やトライアル契約を活用し、現場適応性を検証することが非常に有効です。

AI監視カメラ導入時の注意点と課題解決策

プライバシー・セキュリティ対策は必要不可欠

導入前に最も意識すべきは、撮影される映像に写る人々の個人情報です。顔認証や映像保存によって、プライバシー権や個人情報保護法(APPI)の要件が関わります。

同意取得の方法としては、明確な「告知サイン設置」「録画目的の記載」「保存期間の明示」が基本です。また、クラウド型の場合は、保存場所や暗号化技術にも注意が必要です。

このような設計がきちんと整備されていないと、データ漏洩や訴訟リスクにつながる可能性があります。撮影エリアの透明化と運用ルールの明文化が、企業としての信頼性を高める第一歩となります。

警察・警備会社との連携・通報体制

AIが侵入・異常動作を検知した際に、どのような通報や対応体制をとるかは、直接的な被害軽減や防犯抑止につながります。

現場への巡回や有人対応が必要な場合は、警備会社(ALSOKやセコムなど)との連携が有効です。自社警備員が不在の時間帯や休業日には、24時間出動可能な業者との契約が安心材料になります。

また、自治体や警察と連動した連絡体制を整えることで、AI通報後の対応が迅速かつ確実になります。こうした体制設計によって、誤報後の「対応遅れ」リスクを最小化できます。

現場運用でのトラブル・課題と対処方法

AIカメラ導入後に多いトラブルとしては、誤検知・見逃し、通信途絶、映像品質低下などがあります。工場や倉庫のような現場環境では、ホコリや明暗差が原因となるケースも少なくありません。

これを防ぐには、導入前にトライアル運用を行い、現場環境下での検証期間を設けることが有効です。導入後も、アラートの閾値設定を定期的に見直し、AI学習を再調整すれば、誤報率は大幅に低減できます。

また、通信障害に備えてオフライン録画機能付きのモデルや、通信安定化機器を選択すると、運用の常時性が高まります。

導入時に把握しておくべき法令・義務

AI監視カメラを導入する場合、関連する法令・義務の把握も重要です。以下は最低限確認すべきポイントです。

- 個人情報保護法(APPI)への準拠:取得・利用・第三者提供・保存のルール整備

- 映像の保存期間規定:不要な保存期間は設定せず、定期削除の運用設計

- 電波法・電気事業法などの技術基準:屋外設置・クラウド通信時の適合要件

- 公共施設等では設置許可が必要になるケースもある:施設管理者や自治体との事前調整

これらは手続き上の要件だけでなく、アラート発生時の合理的対応や防犯力アップにも直結します。契約前に、法務部門や専門業者と相談しながら進めることが推奨されます。

AI監視カメラの今後と、企業の安心・安全を実現するために

最新トレンド・今後期待される技術

AI監視カメラは今、画像解析だけでなく「マルチモーダルAI」へ進化しつつあります。音声・温度・振動など異なるセンサー情報と統合することで、より高度な異常検知が可能になります。例えば、工場では「音の異変+映像の異常」で機器トラブルを早期発見したり、商業施設では「温度上昇+人だかり」でトラブルや事故の兆候を捉えられるようになります。

将来的には「予測安全」(予防保全)のフェーズに入り、異常が起こる前にAIが注意喚起するような運用が標準化されるでしょう。これは、セキュリティから効率化やコスト削減、企業ブランドの向上にまでつながります。

AI監視カメラがもたらすマーケティング活用の可能性

AI監視カメラは防犯目的だけでなく、店舗や施設のマーケティングツールとしても活用され始めています。具体的には、来訪者の属性分析(年代・性別)、通行ルート可視化、滞留場所の特定などが可能です。これらを売り場管理の改善に活かせれば、単なる防犯投資が売上向上施策に変わります。

たとえば、あるファストファッション店舗では、通路に滞在する顧客の動線を分析し、離脱率の高いゾーンを再配置によって20%改善した事例が存在します。

Factory DX

運営事務局

このように、AIカメラによる「売れる仕組みの発見」は他にはない付加価値です。

“AI監視”の未来予測と企業の対応策

今後、AI監視カメラは「安心・安全」だけでなく、企業のDX推進やESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも重要な役割を担います。

将来的な展開としては以下が想定されます。

- クラウドAIの統合化:複数拠点をまたいだリアルタイム分析が可能になり、リスクや不祥事に対する早期対応体制が構築できるようになります。

- 民間と公共インフラの連携強化:交通機関や商業施設での導入が進み、例:駅施設の異常検知から即時警備出動・自治体連携までが一体化される流れが加速します。

- プライバシー保護技術の進化:顔を明確に認識させずに属性分析を可能にする「匿名化AI」、漏洩リスクに強い「ブロックチェーン記録」など、安心して使える技術が普及していきます。

その際、企業としては以下の対応が求められます。

- 利用目的や機能をガバナンスレベルで定義し、プライバシーとセキュリティを設計段階で統合

- 他システムとのAPI連携(勤怠・入退室・設備監視)を検討し、統合的管理プラットフォーム化

- トライアル導入から本格導入まで段階的な評価体制を整備し、結果をKPI化して投資対効果を可視化

防犯、業務改善、マーケティング、ESG対応――あらゆる分野で「安心と成果」を両立させる次世代の意思決定インフラとして、今こそ導入検討を進めるタイミングです。

AI監視カメラ導入前に必ず知っておきたいQ&A集

- AI監視カメラと従来の防犯カメラの違いは何ですか?

AI監視カメラは、画像を解析して「人物の行動」や「異常な動き」をリアルタイムで判断する機能を持ちます。従来のカメラが記録中心なのに対し、AIカメラは“考えるカメラ”として、警報・通知・集計などを自動で行えるのが大きな違いです。

- AIカメラの導入にはどれくらいの費用がかかりますか?

カメラ本体は1台あたり5万〜30万円程度。加えて、設置工事費・録画装置・クラウド利用料(月額数千円〜)が発生します。用途と規模によって大きく変動するため、個別の現地見積もりが必要です。

- 設置には専門業者が必要ですか?

業務用AIカメラは、ネットワーク設定・電源工事・壁面設置などが必要なため、基本的には専門業者による設置が推奨されます。家庭用・簡易モデルならDIY設置も可能な製品もあります。

- プライバシー保護はどうすれば良いですか?

撮影範囲の明示(サイン掲示)、録画目的の開示、保存期間の設定などが必要です。個人情報保護法に準拠し、「何のために撮影するか」を社員や訪問者に明確に示すことが大切です。

- 通常の防犯目的以外に、どんな用途がありますか?

人数カウントや属性分析、混雑度の把握など、マーケティング・業務効率化目的でも活用されています。たとえば小売店では、「売れ筋商品の前に立ち止まる人の数」や「回遊ルート分析」にも応用可能です。

- AI監視カメラは“後付け”で既存システムと連携できますか?

可能です。既設のアナログカメラ映像をAIソフトで解析する「後付け型AI」や、VMS(映像管理システム)とAPI連携する構成で、既存設備にAIを統合する事例が増えています。費用は抑えつつ機能を拡張できる点で評価されています。

- 工場や倉庫など環境が過酷な場所でも使えますか?

はい。粉塵・高温・低温などに対応した屋外用耐候モデルが存在します。IP66〜IP67の防塵防水性能を備えた機種を選び、暗所対応や耐衝撃仕様(IK10)などのスペックにも注目する必要があります。

- 導入後に“誤検知が多い”という声をよく聞きますが本当ですか?

導入直後は環境に合わない設定で誤検知が発生するケースがあります。対策としては、「AIの現地学習」や「アラートの感度調整」「無視エリアの設定」などが有効です。初期運用時に設定を詰めておくことで精度は安定します。

- 法人が複数拠点で一括導入したい場合の注意点は?

カメラ台数・設置環境の差により、クラウド管理の帯域や録画日数・バックアップ設計が拠点ごとに異なります。VMSやクラウドダッシュボードの構成設計を統一することで、本社側で一元的にモニタリング・運用管理できます。

- 将来的にAIが“働く人の異常”も検知できるって本当?

はい。最新のAIでは、「転倒」「疲労動作」「無反応状態」「異常行動」を検出する技術が実用化されています。労働災害の予兆を察知したり、ヒューマンエラーを未然に防止する新しい安全管理手段として注目されています。

まとめ|AI監視カメラ導入は「今すぐ検討すべき企業戦略」へ

AI監視カメラの進化は、「防犯ツール」の枠を完全に超え、企業経営における戦略的インフラの一角を担う存在へと変化しています。本記事では、仕組みから機能、コスト、導入事例、注意点、そして将来性に至るまで、多角的に解説してきました。

ここで重要なのは、「AI監視カメラを導入するか否か」ではなく、「いつ、どのように導入すべきか」という判断軸にシフトしていることです。すでに多くの企業が部分的に導入し、セキュリティ強化にとどまらず、業務効率化・コスト削減・ESG対応・DX加速といった領域にまで活用の幅を広げています。

一方で、導入に際しては「プライバシー保護」や「運用体制の整備」など、責任ある設計と運用が求められます。AI技術の恩恵を最大限に受けるためには、単なるハードウェア選定ではなく、現場に最適化された運用設計と、将来の拡張性まで見据えた判断が欠かせません。

今後AI監視カメラは、マーケティング、予防保全、統合セキュリティ、社会インフラ連携など、さまざまな領域で企業の意思決定を支える基盤技術となります。これを他社より一歩早く戦略的に導入できるかどうかが、競争優位性に直結する時代が到来しています。

結論として、AI監視カメラの導入はもはや「コスト」ではなく、「投資判断」です。

この先を見据えたうえで、自社の目的に最適な導入計画を描き、具体的なアクションに落とし込むことが、企業の安全と成長を両立させる第一歩となるでしょう。